リモート下でも“すれ違わない”組織に

──スタートアップを支えたDiSC®の“見える化”

ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社

経営企画管理部人事総務課 統括課長 泉谷 遼 様

経営企画管理部人事総務課 井手上 祐介 様

ソニーワイヤレスコミュニケーションズ(以下、SWC)様は、ソニーグループ内外から多様なバックグラウンドを持つメンバーが集う、新しい挑戦に満ちた企業です。高い専門性を持った人材が多い一方で、組織の急成長に伴い、職場内のコミュニケーションや相互理解に戸惑いが生まれていたそうです。そんな中、導入されたのがDiSC®です。導入後はチャットツールやリアルな対面の場でもそれぞれのスタイルを元にしたやりとりが自然に生まれるなど、職場の日常に“お互いの違いを受け入れる空気”が根づいてきたとか。今回は、研修の企画・運営を担った人事ご担当者の視点から、DiSC®の導入がもたらした変化とその背景を伺いました。

ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社

経営企画管理部人事総務課 統括課長

泉谷 遼 様

ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社

経営企画管理部人事総務課

井手上 祐介 様

雑談が生まれにくく、まだ“信頼”と呼べるには少し遠い──そんな状態からのチームビルディング

―― コロナ禍を経てリモートワークが定着する中、職場のコミュニケーションスタイルも大きく様変わりしました。雑談が減り、相手の性格や温度感が見えにくい——そんな状況が、今やチームビルディングのボトルネックになっています。SWC様では、このコミュニケーションの円滑化に向けて、DiSC®の導入に限らずさまざまな施策を打ち出され、注目を集めていらっしゃいます。

泉谷氏:働き方の変化もありますが、それだけではないんです。弊社はまさに2020年秋、コロナ禍の只中で設立されました。中途採用を積極的に行い、さまざまな業界から多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まりましたが、当時は緊急事態宣言の影響もあり、リモート中心の勤務体制を取らざるを得ませんでした。

ちょっとした雑談の機会すらほとんどなく、相手がどのような人物なのかを把握しにくい状態です。その人の性格によって受け取り方に差が出てしまい、すれ違いや誤解も生じやすくなっていたと思います。

これは、職種や部署を越え、“縦・横”両方の関係性でも発生していました。新規事業の立ち上げには立体感が必要で、メンバーの相互理解と信頼関係が不可欠です。そうした状況下で、コミュニケーションの取り方がチームビルディングの課題として浮かび上がってきました。

井手上氏:私も中途入社組でして、本当に最初の2日間だけ出社して、あとは在宅勤務中心となりました。引き継ぎや情報のヒアリングは、チャットなどを駆使してやり取りはできていましたが、相手の顔が見えてこないことへのやりづらさは感じていました。

泉谷氏:そうしたやり取りに対応するため、社内にタレントマネジメントシステムを導入し自己紹介シートをアップしてもらいました。また、会社が一定期間・一定回数の昼食代を負担する「ウェルカムランチ」制度を実施するなど試行錯誤しながら、社員同士が共通言語や文化を共有できるような仕組みづくりに積極的に取り組んできました。

――社員の皆さんのほうからもコミュニケーションについての悩みが上がっていたんでしょうか?今はとてもそんな風には見えないですね。

泉谷氏:社内アンケートで8割の社員がそうした声を上げていました。業務に支障が出ないようにするためにも、どうやってその課題を解消するかが問われていたと思います。特に「経営層が何を考えているのかが、リアルタイムでは見えにくい」という点については、会社の対応としては年に2回全体会同を設けて経営層からのスピーチを行っていました。しかし、それでは“リアルな対話”という実感にはやはり乏しかったのだと思います。

現在のように、事業環境が変化し続ける状況では、常に試行錯誤しながら進めていく必要があります。その中で、「経営層は何を重視しているのか」をもっとリアルタイムで知りたいというニーズは、非常に大きかったですね。

また、横軸でみると当社はひとつの組織だけでは業務を完遂できない構造であることから、部門間のコミュニケーションの重要性は明らかでした。たとえば、システム、ネットワーク、企画、営業といった部門が密に連携しながら動いています。技術側では「このKPIを軸に品質を重視して開発していこう」と考えていても、営業側は「まずは売上を上げなければ」という事情がある。品質の考え方ひとつとっても、部門ごとに違いが生まれるわけです。

そうした観点の違いは、現場レベルでは会話がされていても、組織間で共有されることは少ない。リモート環境下で全員がそのギャップを把握しながら動いていくのは、特に難しかったと感じています。たとえハイブリッドで緩和されたとしても、そこはやはり難しいポイントですね。

井手上氏:他にも、チャットツールでのコミュニケーションでも、返事が一言でおしまいという方も少なくありません。文章だけだとなかなか真意がつかめず、「もしかしたら自分のことが嫌いなのかな」と思えることすらあり、意思疎通に不安を覚えたという声もあがっていたんです。

導入前は慎重派も。それでもDiSC®が満足度“ほぼ100%”を得た理由

――職場で円滑なコミュニケーションがとれるよう、さまざまな施策に腐心されていた中で、DiSC®の導入があったそうですね。

泉谷氏:コミュニケーションの課題に対して、全体会合での懇親会で、経営層とのコミュニケーション促進をする。また、「GO!GO!ランチ制度(ウェルカムランチ制度から、幅広い方がランチ制度を活用できるよう後に改定)」では、経営層や隣の部署など、関わりの少ない社員同士が交流する機会を設けることで、相互理解を深めるきっかけになりました。

そしてこの「相手を知り、より良いコミュニケーションを実現する」という点を活性化する手段として、DiSC®の導入を検討しました。ちょうどその頃、ソニーグループ内でDiSC®の活用実績があることを知ったのが、きっかけとなりました。

―― 新たな取り組みとしてDiSC®の導入が周知されたとき、現場の受け止め方にギャップはありましたか?

井手上氏:やはり世の中にはいろいろなフレームワークがあるので、先入観もあったかもしれません。当初、導入にあたっては、少し構える声もありました。「人事主導の研修=机上の講義」というイメージを持たれている方も多く、業務の合間にスケジュールを確保すること自体、ハードルがある状況でした。

泉谷氏:「全ての社員が研修を受ける必要があるのか?」という問いもありました。コスト面もありますし、当初は現場がそれを本当に必要としているのか確信が持てませんでした。ただ、実際、導入してみるとほぼ100%の満足を得られました。

井手上氏:特に、コロナ禍で顕在化した「相手の意図が読みづらい」「自分の発言の意図がうまく伝わらない」といった課題に対して、受講を通じて多くの社員の共感を得たのだと思います。自分自身のスタイルを知るだけでなく、他者の特性や傾向を理解することで、これまで見えていなかった“すれ違いの原因”が言語化され、対話の精度が格段に高まりました。

泉谷氏:私自身としても自分のスタイルを知る、ということ自体が、まずすごく新鮮な体験でした。そして、チームメンバー一人ひとりの特性も知ることができたのは、マネジメント視点から見ても非常に価値がありました。それぞれのメンバーに対して、どんな接し方なら心地よく伝わるのか、どんなアプローチが響くのか。相手の“気持ちよさ”を起点にしたコミュニケーション設計のヒントを得られたのは、大きな収穫でした。

実際に体験したマネジャー層からは、「部下のスタイルをきちんと把握し、マネジメントツールとしても活かしていきたい」という声が多く寄せられました。それならば、もう“任意”で留めておく理由はない。組織にとっての共通言語として、全員が必ず受けるものにしよう、という判断につながりました。

井手上氏:そもそも「自分を知る」って、意外と難しいことなんですよね。普段の自分の言動は、あくまで“自分視点”でしか捉えられない。でも今回のようにツールを使って、「あなたはこういうスタイルです」と客観的に示されることで、これまで見えていなかった自分に出会えた感覚がありました。

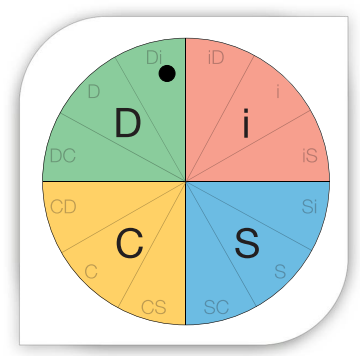

私は“Si”スタイルで、「熱意」「協力」「支援」など、人とのつながりを大事にする傾向が強い。でも同時に「挑戦」に対しては少し距離を置きがちなスタイルでもあるんです。実際、自分でもそこに対して苦手意識があったので、「あ、やっぱり自分はそこが弱いんだ」と納得する部分がありました。その上で「じゃあ、どう克服していこう?」という自分への問いにもつながり、まさに自己分析のきっかけになったと思います。

――なるほど、お二人の反応からも、手応えが感じ取れますね。研修から“共通言語化”という流れへは、なにか施策を打たれたのでしょうか?

泉谷氏:人事システム上で各社員のDiSC®スタイルを開示したことがひとつあると思います。”自分のスタイル”は個人情報でもあるので、公開までには法務部門や情報セキュリティ部門など各所との調整で少し時間を要しましたが、全員が「相手はどのスタイルか」を事前に確認できるようになり、「この人はこういうスタイルだから──」と互いを理解することが、“共通言語”として社内で広がっていることを実感しています。

「もっと自分を、相手を理解したい」導入だけで終わらない“共通言語化”

――チームビルディングや日々のコミュニケーションでのDiSC®活用が浸透していっているのですね。研修を受けたみなさんからの反響も大きかったそうですね。

井手上氏:そうですね。DiSC®研修が終わった後に、各マネジメントのほうから「もっとこのツールをチームビルディングに生かす方法はないか」という話があがってきたり、社員の皆さんからも「もっと深掘りをした研修を受けてみたい」というアンケートがあがってきたんです。このような反響を実感したことで、通常のDiSC®研修に加えて、マネジメント向けの研修や希望者には深掘りする研修も実施いたしました。

泉谷氏:特にマネジメント層は、ハイブリッド出社の中で部下のコンディション把握に難しさを感じていました。週2回しか出社しないとなれば、自分と出社日が重ならなければ、その週は顔を合わせることがないわけです。そうした中で、弊社ではほかのサービスも活用しつつ“DiSC®が共通言語として根づき、実践されている”ことが、成果につながっていると実感しているところです。

井手上氏:ランチ会や飲み会などでお互いのスタイルを開示し合って、話題の種になるシーンがあり、これは効果の反映としてひとつ大きいと思っています。

――マネジメントの方々から「チームビルディングに活用できている」という声が出ていることは大きな成果ですね。一方で、一般社員の方々は、チームビルディングがうまく行っていることをどのように実感していらっしゃいますか?

井手上氏:ひとつには、マネジメント層とのコミュニケーションに変化があったということですね。面談などの場での接し方や話し方で、「自分のスタイルを理解してくれている」という声がありました。

泉谷氏:やはり、“自己開示”はひとつのキーワードですね。上司も含めて自己開示していることが、なかなか機会のないコミュニケーションの場において、心理的安全性につながっているのかなと感じます。ちょっとしたやりとりでのズレについても、お互いのスタイルがわかっていることで、「そういうスタイルだから、そういう反応なんだね」ということがわかれば、ストレスの軽減になりますよね。

“正解”はひとつじゃない──現場の声を起点に見つける、DiSC®活用のヒント

――ここまで、お二人の試行錯誤の中から得た成果が伺えました。特に、DiSC®が社内で浸透し、円滑なコミュニケーションの補助になっていると思います。今後、導入を検討しているほかの企業に向けて、メッセージをお願いします。

井手上氏:やはり、在宅勤務やハイブリッド出社が増えたことで、実は社員間のコミュニケーションが課題だという企業さんも多いと思います。最近では、出社比率が上がってきているという話も聞きますが、それでもフル出社までは至っていない中で、コミュニケーションを課題としたときにそこを埋めることができるツールとして、DiSC®は非常におすすめです。

泉谷氏:そうですね。さまざまな施策を導入している中のひとつとして、DiSC®も、まずはやってみて、共通言語として使えるか、コミュニケーションを活性化する手がかりになるかなど、のポイントを確認してきました。私たちも試行錯誤している途中で、まだまだ完成形というわけではありません。

ただ、導入後に現場から「これは使える」とか「ありがたい」といった声があったことは確かです。人事だけで判断するのではなく、現場の課題感や温度感をキャッチしながら、「これは合いそうだよね」という提案をして、各部署と一緒に進めていくのが、うまくいくポイントかなと思います。

DiSC®を知ることや、HRDさんのような方々と出会うこと、そして外のリソースを上手に頼ること。そういった外からの支援を自然に受け入れられるようになると、新たな気づきや知見を得られるのはもちろん、自分自身の人生も豊かで楽しくなっていく。そんな実感があります。

だからこそ、経営者の皆さんには、ぜひ一人で抱え込まず、外に手を伸ばしてほしい。そして一緒に、より良い会社、より良い未来をつくっていけたら嬉しいなと思っています。

2025年09月09日

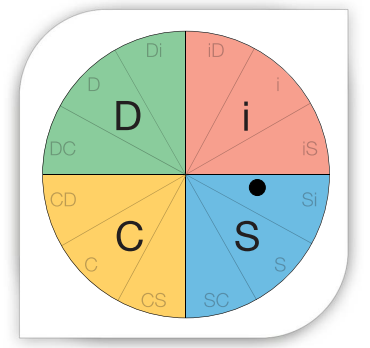

Everything DiSC®紹介資料

本資料では、Everything DiSC®がもたらす体験や対人関係についての尺度、組織カルチャーの共通言語となる特徴についてご説明し、併せて学術的背景、DiSC®理論概要、レポート詳細、活用事例などをご紹介しています。