地球の限られたリソースとアルゴリズム――人工知能学者と考える「俳句のような発明手法」

韮原祐介の匠たちの育成哲学 第3回

ゲスト:マリオス・サヴィデス氏

(カーネギーメロン大学 バイオメトリクス研究所長)

HRD株式会社代表・韮原祐介が、“人を育てる立場”にある、各界のリーダーやトップをゲストに迎え、人材育成と自己成長をテーマに語り合う当連載。今回は人工知能(AI)の専門家であるマリオス・サヴィデス氏と「アルゴリズム」について本音で語り合う――。<br /> 【雑誌『サイゾー』にて連載中:2025年5月号より転載】

対談者のご紹介

韮原祐介(にらはら・ゆうすけ)

HRD株式会社 代表取締役

1983年、千葉県生まれ。慶應義塾大学卒業後、アクセンチュア、ブレインパッドにて戦略策定、組織改革、AI・データ活用などのさまざまなコンサルティングプロジェクトに従事。現在は、HRD株式会社にてパーソナリティ心理学を活用してクライアント企業の人材と組織の課題解決を支援。東京大学非常勤講師、東進デジタルユニバーシティなどを歴任。著書に『いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本』(インプレス)、『サイバー攻撃への抗体獲得法』(サイゾー)がある。

マリオス・サヴィデス(Marios Savvides)

カーネギーメロン大学バイオメトリクス研究所長

長年、カーネギーメロン大学で培ってきた画像認識技術の進化をリードし、現在も米軍や警察組織などに画像認識技術を提供している。ロバストな顔検出、顔認識、虹彩生体認証に加え、近年では一般的な物体検出やシーン理解への応用にも成功。コアAIと機械学習アルゴリズムの開発に重点を置いている。UltronAIというスピンオフ企業を創業し、CEOに就任。カーネギーメロン大学ボサノヴァ・ロボティクス人工知能教授。同大学バイオメトリクス・センターの創設者兼ディレクター。電気・コンピュータ工学部の終身教授。

韮原祐介(以下、韮原):デジタル化の進展や人手不足に伴い、日本でもセルフレジがずいぶんと導入されてきています。アメリカ最大のスーパーマーケットチェーン・ウォルマートでは、年間売上がざっくり約100兆円ありますが、仮にそのうちの1%が万引による被害に遭っているとすると、約1兆円の損失があると考えられます。セルフレジの会計で安い商品のバーコードを切り取って高額商品に貼り付けることで、実際の金額よりも安く会計する手口の被害もあるようです。こうした犯罪を防止する画像認識ソリューションを開発しているのが、カーネギーメロン大学のバイオメトリクス(生体認証)研究所長の

マリオス・サヴィデス教授が立ち上げた「UltronAI(ウルトロンAI)」です。

マリオス・サヴィデス(以下、サヴィデス):先日、うちのラボにウォルマートの関係者がやってきて、新しいデモを見ていきました。2024年から実店舗でパイロット実施しているのは、顧客が通常通りバーコードをスキャンした後、買い物カゴを前に進めると、検知機器が上からカゴを撮影し、すべての会計が済んでいるかをチェックする仕組みです。この商品パッケージの画像認識を弊社が提供しています。

韮原: もともとマリオスは、離れた距離(約12メートル)のカメラで目の虹彩認証を行う技術や、2013年ボストン・マラソン爆弾テロ事件の際に、犯人の顔を防犯カメラ画像から特定する技術を開発してきました。

サヴィデス:長年、顔や虹彩の認証アルゴリズムの構築に取り組み、新型コロナウイルス感染症の世界的流行前に既にマスクをした人の顔を認識できるAIの開発を完了していました。こうした画像処理技術を社会実装するためのスタートアップを立ち上げ、市販のカメラを活用し、顔認証や防犯に関するさまざまなサービスを開発、会社を売却しました。2017年に「BossaNovaRobotics(ボサ・ノヴァ・ロボティクス)」に参画し、ウォルマートなど小売業のための商品棚検知ロボットを全米500店舗に導入しました。

UltronAIが開発した画像認識ソリューションをウォルマートの経営陣を前に実演。それぞれたった1枚の事前学習のみで、取り付けられたカメラから数十万点の商品を即時に識別することができる。(写真提供/サヴィデス氏)

韮原:UltronAIは研究所からのスピンオフ企業であり、普段マリオスがバイオメトリクス研究所長を務めるカーネギーメロン大学は、世界初のロボティクス研究所を設立するなど、歴史的に米国政府からコンピュータサイエンス関連の研究予算を大規模に受けてきた、AI・ロボティクス分野で全米トップの研究

機関です。2024年にノーベル物理学賞を受賞したAI研究者、ジェフリー・ヒントンも90年代に同校に在籍し、本格的な人工知能(ニューラルネットワーク)研究を行ってきました。

サヴィデス:もともと私の生まれはキプロスで、父が国連で働いていたので、世界を転々としながら育ちました。その後、イギリスのマンチェスター科学技術大学に入学して、マイクロエレクトロニクス・システム工学を専攻。1997年の卒業研究として、ハイブリッド・コンピュータ制御による住居における防犯システムを開発しました。あるとき、図書館で読んだ本でカーネギーメロン大学ロボティクス研究所の存在を知り、「ロボット工学こそ自分のやりたいことだ」と確信したのです。

韮原:ほかの学校には一切目を向けずに、カーネギーメロンの大学院だけを受験されたんでしたね。

サヴィデス:そして海を渡った私は同校でコンピュータ・ビジョン(画像情報をコンピュータで処理する技術)を研究しました。特にアルゴリズム開発に注力し、「カメラに何が写っているのか? ロボットは何を認識できるのか?」といった課題に取り組みました。2004年に博士号を取得し、本格的に研究

者としてのキャリアが始まります。

韮原:影響を受けた研究者はいますか?

サヴィデス:私の人生には3人の恩師がいます。そのうちのひとりが、同校のロボティクス研究所長だった金出武雄先生です。日本人の金出先生は、スーパースターのような存在でしたよ。

韮原:金出先生は2022年、「講書始の儀」で天皇陛下にAIについてご進講をされています。

サヴィデス:彼はさまざまなアルゴリズムを創出した偉大な存在です。どうすれば良いアルゴリズムを作れるのか……。そのことを考えるたびに、金出先生の「シンプルであればあるほど、良いアルゴリズムになる」という言葉を思い出します。先生はいつだって、既成概念にとらわれずに新たなアイデアを創造できる人物です。

韮原:金出先生は90年代半ば、東海岸から西海岸まで、自動運転の自律走行車を走らせることに成功しましたよね。

サヴィデス:「NavLab5」ですね。それだけでなく、顔画像解析や動画の特徴点追跡手法も開発しました。そんな先生に、私のアルゴリズムを認めてもらったことがあり、それは今でもうれしい思い出です。

技術は進化するも足りなくなるメモリ

韮原:金出先生だけでなくカーネギーメロンの先生方からさまざまなことを学んだと思いますが、マリオスは後進の育成にはどう取り組まれていますか?

サヴィデス:学生たちにはアルゴリズムの本質を理解してほしいと思っています。だからこそ、シンプルさについて徹底して教えるようにしています。小さくシンプルなステップをいくつも積み重ねることで、優れたアルゴリズムは生まれるのです。

韮原:金出先生の教えに通じますね。

サヴィデス:アルゴリズムというのは複雑に見えるかもしれませんが、実はどのステップもシンプルです。そして、直感的に物事を理解できるようになったとき、初めて新しいアルゴリズムを発明することができるのです。アルゴリズムがどのように考えられ、発展してきたのかということを学び、自分自身で新しいものを生み出せるようになってほしいと考えています。学生たちには、その道のりを理解してもらいたいです。

韮原:発明家たちの当時の状況や、彼らがどのように困難を乗り越えてきたのか、ということを追体験するのですね。

サヴィデス:過去の開発を振り返ることは大切です。一般的には何十年も進展のない技術を見たときには、「これはうまくいかなかったんだな」と思うかもしれません。しかし、それは誤りです。当時の研究者たちが数十年前に開発をあきらめたのは、計算能力が足りなかったからです。データも知識も限られていた。しかし、今は違う。もし今、再発明しようとすれば、より多くのデータが手に入り、より多くのコンピュータやツールが使えます。つまり、誰かが途中で止めた「旅」を、今になって再開できることもあるのです。

韮原:前出のヒントン氏は、90年代からニューラルネットワークの研究を続けてきました。カーネギーメロンのロボティクス研究所の初代所長と食事をした時に「〝ニューラルネットワークは成功しない〟とヒントンにアドバイスしたが、自分は間違っていた」と言っていました。何十年もたってからノーベル賞を受賞するような成果につながった例ですよね。

サヴィデス:ニューラルネットワークが当時、壁にぶつかったのは、計算能力の不足が原因でした。やがてコンピュータの計算能力が劇的に向上したことで、研究が盛んになりました。私は「粘り強さこそが、成功の鍵」であると思います。同時に学生たちには「データを視覚化せよ。精度だけを見て判断してはいけない。もし結果が悪いなら、再度試してみよう」と伝えています。データというのはマルチモーダル(多様な性質を持つ)なのです。

韮原:今はなんでもそろっていますよね。

サヴィデス:私は「コモドール64」という、RAM(メモリ)がたった64キロバイトしかないパソコンで育ちました。その次に、1メガヘルツのCPU(中央処理装置)と640キロバイトのRAMを搭載したパソコンを手に入れました。当時はDOS(磁気ディスク装置を使用可能としたオペレーティングシステム)用と、プログラム読み込み用でそれぞれ320キロバイトずつ、合計でたった640キロバイトのRAMでプログラムを動かさなければなりませんでした。

韮原:80年代は最新鋭だったかもしれませんが、その後、640キロ(千)バイトがメガ(百万)バイトになり、メガバイトがギガ(十億)バイト単位になり、現在iPhone16のRAMは8ギガですね。

サヴィデス:いま多くのエンジニアたちはどのようにして、当時の環境で数多くのことを研究者たちが実現できたのか想像もできませんし、1億倍の性能があるのに「メモリが足りない」と不満がっています。ソフトウェアがどんどん肥大化しているからです。

韮原:高速プロセッサや大容量のメモリなど、なんでもできる環境が整っていますが、その価値をみんな理解していないということですね。

サヴィデス:多くの制約や条件があるほど、人は創意工夫を凝らすことができると思います。

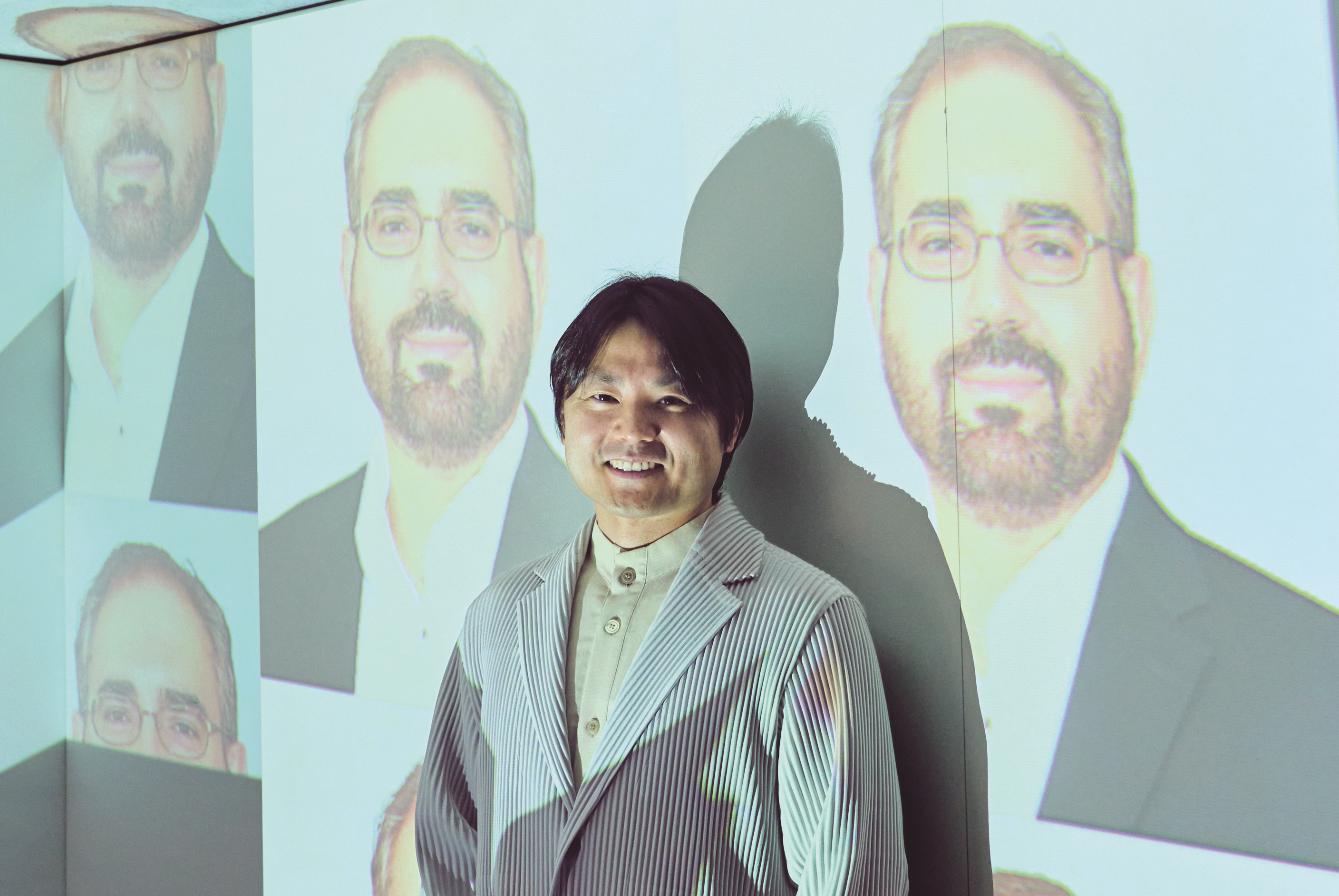

(写真右)ウォルマートの経営陣に開発したシステムをレクチャーするサヴィデス氏(写真中央)。

(写真左)ウォルマートのトランスフォーメーショナル・リテール・エグゼクティブであるグレッグ・キャシー氏。(写真提供/サヴィデス氏)

韮原:日本の俳句を思い出しました。5・7・5のたった17文字で、あらゆる感情や情景を表現することができます。日本は小さな島国で、天然資源も少ない。その中で、どうすれば、より豊かに生きられるかを考えてきたのだと思います。だからこそ、日本人は限られた資源を大切にする意識が強いのでしょう。単なる制約や条件ではなく、このおかげで創造力が刺激されたのだと思います。つまり、テクノロジーの世界も、俳句のように限られたリソースで発明するという発想が重要なのだと思います。

サヴィデス:そうですね。少ないデータと計算量で、どこまで最適化できるか――。今はこうした視点が求められているのです。このまま計算機の性能やデータの量にばかり頼り続けると、生き残ることができるのは巨大企業だけになります。例えば、レジなしコンビニエンスストア「アマゾンゴー(Amazon Go)」の運用には、非常に大きなサーバールームが必要です。そのため、設置には何百万ドル(数億円)ものコストがかかります。コンビニサイズの店舗でそれほどの費用をかけるのは不可能です。だからこそ、私たちは低コストで普及しやすい方法を模索しています。

韮原:UltronAIが開発したものの一例には、ウォルマートの数十万点にも及ぶ商品画像を正しくスピーディに識別するシステムがあります。これは1台100ドル程度のハードウェアと数十ドルのカメラで実現可能なため、低コストで実店舗に導入することができます。低コストでないと全米の巨大店舗に広く普及できないという「制約」があるからこそ、新しい考え方が生まれます。限られた資源の中で、いかに創造性を発揮できるかが重要になります。

サヴィデス:資源があっても、それは「無限」ではありません。イーロン・マスクは、資源の問題を解決するために、火星への移住を目指しています。しかし、それには長い時間がかかるでしょう。それまでの間、私たちはこの地球で生きていかなければならない のです。

韮原:限られた資源の中で、どのように発明して、より良い未来を創造できるかということですね。特にアメリカや中国のハイテク産業においては、限られたリソースや計算能力の中で、どうやって優れたアルゴリズムを構築し、それを社会に組み込むことができるのかが、これからの時代にとって重要な課題になるのでしょう。

サヴィデス:そうした考え方がとても重要になると思い、日々研究にいそしんでいます。

掲載元:[人材育成イノベーター]韮原祐介の匠たちの育成哲学(サイゾー 2025年5月号掲載)

▶ 記事一覧はこちら

2025年04月08日