リーダーシップの危機をどう乗り越えるか――HRD×MSC共催ウェビナーからの示唆

株式会社マネジメントサービスセンター 代表取締役社長 脇田 幸子 氏

HRD株式会社 代表取締役 韮原 祐介

株式会社マネジメントサービスセンター シニアコンサルタント 山崎 瑞子 氏(モデレーター)

2025年9月17日、株式会社マネジメントサービスセンター(以下、MSC)とHRD株式会社(以下、HRD)は共催ウェビナー「リーダーシップの危機を乗り越える戦略的人材育成―限られたリソースで最大の効果を生み出す育成手法の科学―」を開催しました。

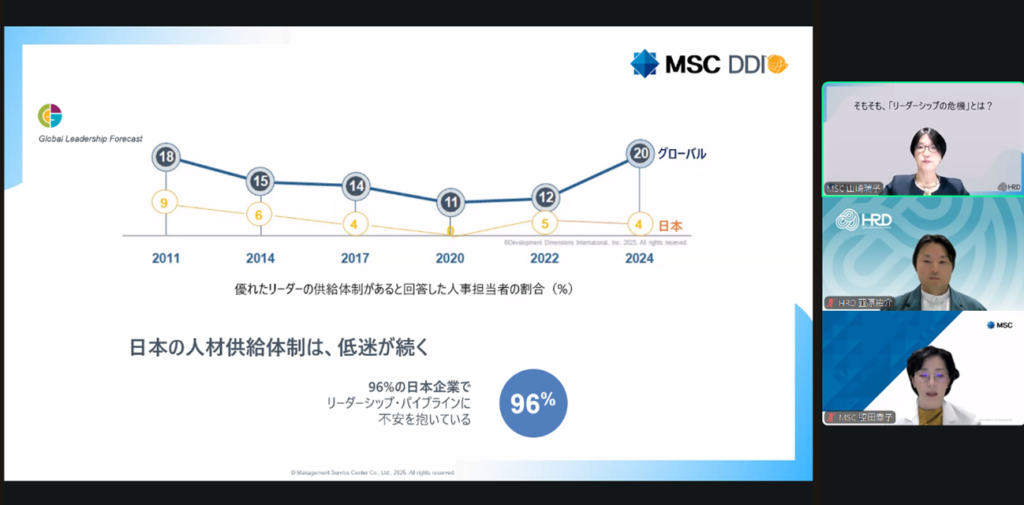

世界1万人超のリーダーと2千人以上の人事担当者を対象にした最新調査「グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト2025(GLF2025)」が示したのは、日本企業におけるリーダー育成の停滞と深刻な課題です。

本ウェビナーでは、モデレーターにMSCシニアコンサルタントの山崎瑞子氏(以下、山崎氏)を迎え、MSC代表取締役社長の脇田幸子氏(以下、脇田氏)とHRD代表取締役の韮原祐介(以下、韮原)が登壇し、データと現場感覚を交えながら「リーダーシップの危機」を多角的に議論。70分間にわたる対話で浮かび上がったのは、日本のリーダーシップをめぐる「3つの危機」と、それを乗り越えるための具体的な戦略、育成投資の在り方でした。

本記事では、その内容をレポート形式でお届けします。

登壇者のご紹介

脇田 幸子 氏(わきた・さちこ)

株式会社マネジメントサービスセンター 代表取締役社長

広告代理店勤務を経て、マネジメントサービスセンター(MSC)入社。HRコンサルタントとして27年のキャリアを積む。2025年代表取締役社長に就任し、顧客の重要ポジションにおけるサクセッションマネジメントコンサルティングと運用支援を推進している。専門は、上級マネジメント・経営層を対象としたアセスメントと能力開発支援。DDIラーニング・システム認定マスタートレーナーとして、リーダーシップ開発を担うファシリテータの養成にも力を注いでいる。

韮原 祐介(にらはら・ゆうすけ)

HRD株式会社 代表取締役

1983年、千葉県生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、アクセンチュアに新卒で入社。戦略策定、組織・人事改革、システム改革などに従事する。2012年~14年にかけてシンガポールに駐在し、ASEAN地域における日本企業の海外進出支援、組織・人事改革などを手掛けた。

2015年ブレインパッドの経営企画部長に就任し、中期経営計画の立案と実行を主導するかたわら、同社過去最大の大型案件を責任者として実行。同社の経常利益12倍、時価総額20倍超の達成に貢献。専門領域は、組織・人事改革、機械学習などのデータサイエンスやデジタルテクノロジーの活用による経営改善、サイバー防衛戦略。東京大学非常勤講師、東進デジタルユニバーシティ講師などを歴任。一般社団法人情報処理学会 情報規格調査会 SC7/WG29小委員会 アジャイルとDevOps(デブオプス)委員。2022年から現職。著書に『サイバー攻撃への抗体獲得法』『いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本』がある。

山崎 瑞子 氏(やまざき・みずこ)

株式会社マネジメントサービスセンター LDX推進部 部長 シニアコンサルタント

日本女子大学文学部卒。株式会社オリエンタルランドにて主に人事・教育部門で勤務。テーマパークで働くキャストを対象とした教育、モチベーション施策、社内広報等を統括するマネジャーを経て 2008 年より現職。コンサルタントとしては、リーダーシップ開発、課題解決ワークショップ等のファシリテーションを専門とする他、近年は複数階層に渡る教育カリキュラムの設計、採用プロセスのコンサルティング等、クライアントと密に組んだプロフェクトに取り組む。LDX推進部では、デジタルツールを活用した「学習者中心の学び」の設計に取り組んでいる。

日本企業が直面しているリーダーシップの危機

ウェビナー冒頭、山崎氏より「グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト(GLF)※1」の最新調査が紹介されました。世界1万人超のリーダーと2千人以上の人事担当者を対象に実施されたこの調査は、リーダーの実情と課題を浮き彫りにするものです。

脇田氏によれば、日本における「優れたリーダーの供給体制」は、10年以上にわたり低迷が続いています。特にパンデミックを境に、グローバルと日本の数値の差が一層際立ちました。困難な状況のなかで多くのリーダーが即応力を発揮し、潜在的な才能を開花させた点は共通していました。しかし「その成果がどれだけ可視化されているか」で大きな違いが出ているといいます。

「欧米ではピープルアナリティクスやタレントマネジメントのプラットフォームが広く活用され、リーダーの能力が数値やデータとして捉えられやすい。日本にも優秀なリーダーはいますが、可視化の仕組みが十分に整っていないため見えにくい」と脇田氏は説明しました。LinkedInなどの利用があまり進んでいない状況や、ジョブ型雇用制度の浸透不足も一因とされています。

韮原もこれに同意し、パーソナリティデータをタレントマネジメントに統合する動きは進んでいるものの、日本企業ではいまだ「上層部がよく知る人物」が昇進しやすい傾向が残っていると補足しました。経営環境が安定していれば通用する手法でも、AIの台頭や地政学的リスクが高まる今の時代には不十分であると指摘します。

「社長交代直前に慌てて後継を探す――。そんな状況に陥らないためには、長期的な視点で候補者を見出し、可視化されたデータをもとに育成していく必要があります」と韮原。

脇田氏も「かつてはサクセッションプランといえば経営幹部候補に限られていましたが、今は裾野を広げ、早い段階から能力開発を始めなければ優秀な人材が流出してしまいます」と続けました。

この問題意識を出発点に、議論は、日本のリーダーシップを取り巻く「3つの危機」へと展開していきます。

※1 グローバル・リーダーシップフォーキャストとは:MSCのパートナー企業であるDDI社が1999年から実施している世界規模のリーダー調査で、日本ではMSCが主体となって実施。第11回となる2025年の調査では、リーダーに対する期待が高まる中、求められる資質が大きく変化しており、リーダーシップのあり方を再考する必要があることが示唆されています。

データが示す「3つの危機」

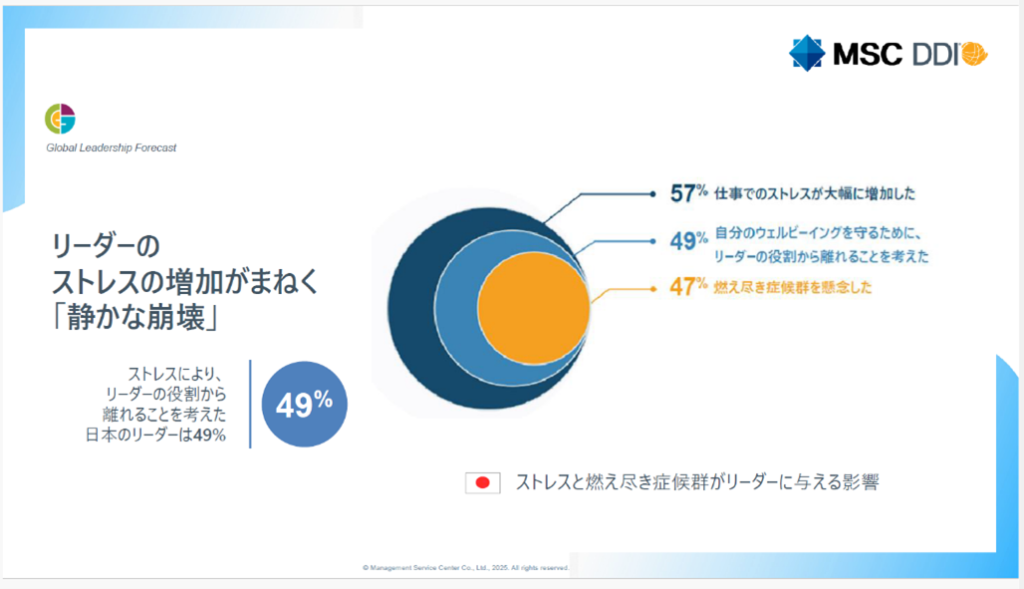

危機①:ストレスの増加がまねく「静かな崩壊」

最新の調査では、日本のリーダーの57%が「仕事でのストレスが大幅に増加した」と回答し、半数近くが一度は「リーダーの役割から離れたい」と考えた経験があることが明らかになりました。さらに47%が燃え尽き症候群を懸念しており、厳しい実態が浮かび上がっています。

脇田氏は、ストレスの主因として「時間不足」を挙げました。責任を果たすための十分な時間が確保できず、リーダーの負荷を一層高めているといいます。

議論は「ストレスをどう管理し、成長につなげるか」というテーマに移ります。

韮原は、社会全体の不安定さを背景に、現場の管理職が「上からの新方針」と「部下からの不安や不満」の板挟みになりやすい構図を説明。その結果、現場を動かしづらくなり、上層部からは責められるという悪循環が、ストレスを増幅させていると語りました。

一方で韮原は「同じ状況でも、強いストレスとして感じる人もいれば、むしろ心地よさを覚える人もいる」と述べ、個人のパーソナリティの違いに言及しました。自分がどのような環境や人間関係に安心や心地よさを感じるのかを理解することが、エンゲージメント向上やストレス対処の糸口になると強調しました。

脇田氏もこれに同意し、自己理解や内省がストレスコントロールに直結することを指摘しました。実際、ストレス管理ができているリーダーは燃え尽き症候群に陥る確率が1.9倍低いという調査結果を示しました。さらに「バルネラビリティ(Vulnerability)※2」の重要性にも触れ、リーダーが弱さを適切に開示し周囲に協力を求めることで、オープンな議論が促進され、信頼や共感が生まれると述べています。

さらに韮原は、エンゲージメントサーベイや360度評価の結果が「弱点の修正」に使われがちで、本来の行動変容や組織改善に十分活かされていない現状を指摘しました。そのうえで「パーソナリティを理解し、役割に応じて行動をストレッチすることは教育を通じて可能になる」と述べ、行動変容を支援するアプローチの必要性を示しました。

議論は「ストレス管理に万能の方法はなく、個々人の特性を理解し、適切に対応することこそが核心である」という点で一致しました。最後に韮原は「悲観すべき問題ではなく、意識して取り組めば解決策はある」とまとめ、脇田氏も「誠実なリーダーほど信頼を得やすく、組織を好循環に導く」と応じました。

※2 バルネラビリティ(Vulnerability):直訳すると「脆さ」「弱さ」。米国の研究者ブレネー・ブラウン氏(テキサス大学ヒューストン校教授)がリーダーシップ研究の中で提唱した概念で、恐れや不確実性を隠さず示す姿勢が、信頼関係の構築や挑戦を可能にする要素として注目されています。

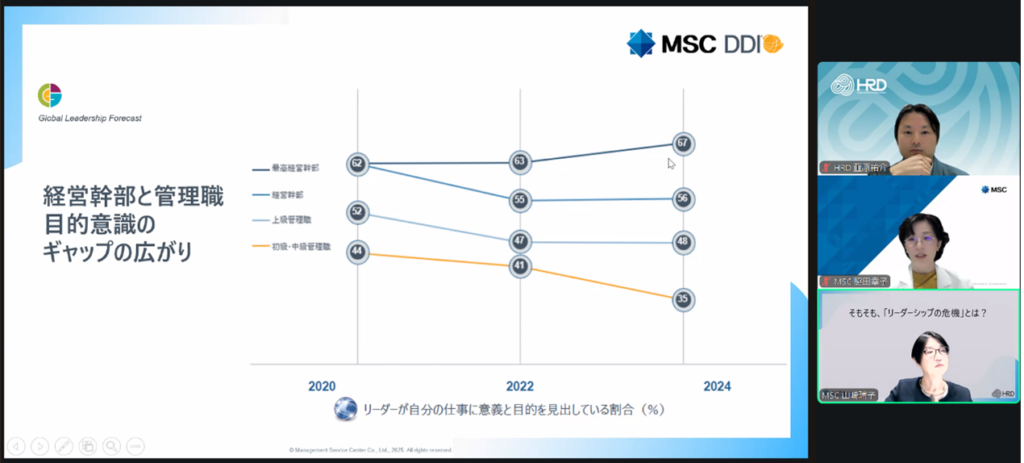

危機②:経営層と現場管理職の「目的意識のギャップ」

調査データから浮かび上がった二つ目の危機は、経営層と現場管理職の「目的意識のギャップ」でした。最高経営幹部層では67%が自分の仕事に意味や目的を見出している一方で、初級・中級管理職では35%にまで低下しています。

脇田氏は「経営層が高い目的意識を持つのは当然だが、問題は現場を担う管理職層が目的を見失っていること」と指摘しました。変化の激しい環境の中で適応に追われ、戦略を理解したり意味を語ったりする余裕がないことが背景にあると見られます。そして「意味や重要性を語れない上司の下で働くメンバーは、どんな気持ちになるか」という問いかけが視聴者に投げかけられました。

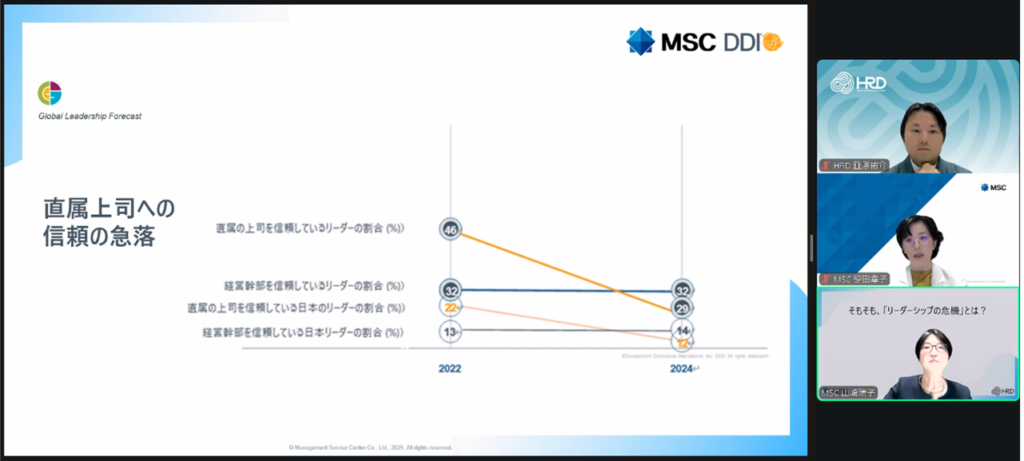

危機③:直属の上司への「信頼の低下」

三つ目の危機として浮かび上がったのは「直属の上司への信頼の低下」です。2022年時点で46%だった信頼度は、わずか2年で急落。特に50代以上の層では、直属上司への信頼は26%まで落ち込んでいます。AIによる雇用不安や不透明な経営環境の中で、リーダーの意思決定は厳しく評価されるようになり、結果的に信頼低下につながっていると脇田氏は解説しました。

危機を乗り越えるための「3つの処方箋」

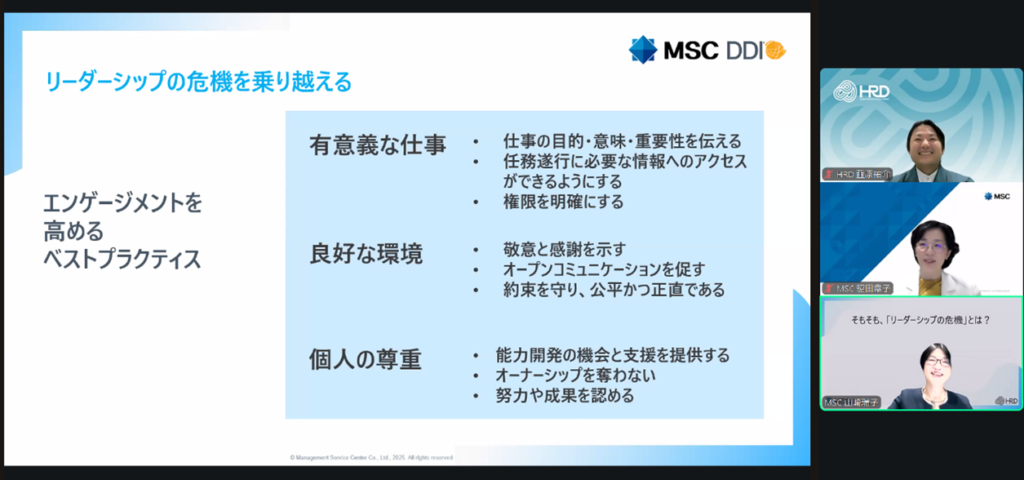

処方箋1:エンゲージメントを高めるためのベストプラクティス

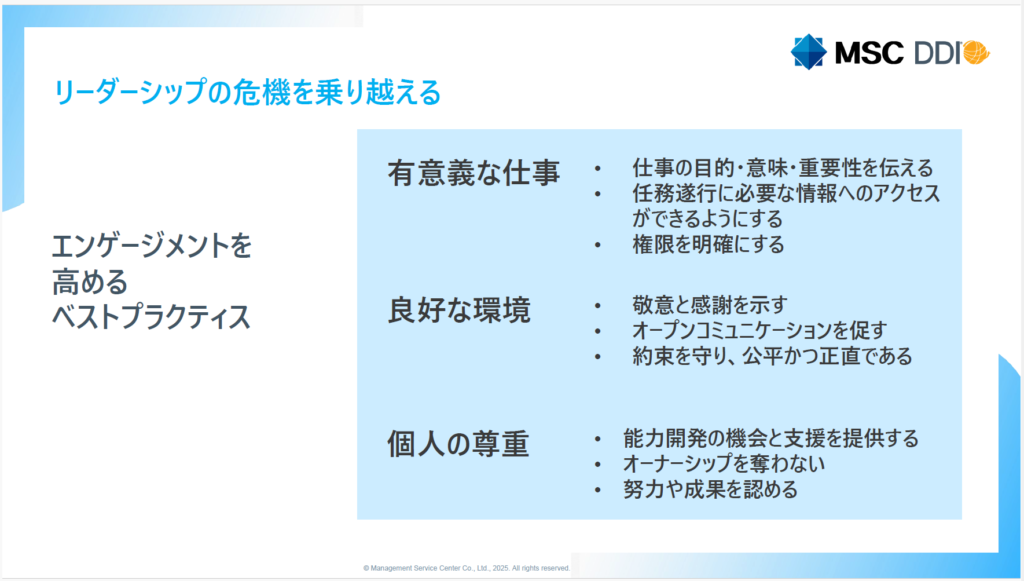

それでは、これらのリーダーシップの危機状況をどう乗り越えるか。脇田氏は「エンゲージメントを高めるためのベストプラクティス」として三つの視点を挙げました。

「有意義な仕事」

上位リーダーが仕事の目的や重要性を丁寧に語り、必要な情報を提供することが欠かせません。意義を感じられるリーダーほど、離職を考える可能性は低いというデータも示されています。

「個人の尊重」

権限や裁量を奪わずに任せることで、オーナーシップ意識が育まれます。脇田氏は「レンタカーは洗車しないが、自分の車なら手入れする」という比喩を用いながら、任された仕事を自分のものとして捉えられる環境づくりの重要性を語りました。

「良好な環境」

オープンなコミュニケーション、相互尊重、公平さと正直さ。リーダーが部下に「上が言っているから」ではなく、自分の言葉で語ることが信頼の回復に直結します。

韮原はこれらの視点に補足を加えます。

「コロナ禍で経営トップも個人も同じ情報レベルで不安に直面し、リーダーがあたふたする姿を部下はよく見ていました。特に若い世代ほどそれを実感しており、『結局は同じ人間なんだ』と受け止めていました。そのうえで、リーダーが有意義な仕事や良好な環境をどう体現するかが問われているのです」

そして最後に、脇田氏はリーダーの挑戦そのものに価値があることを力強く語りました。

「上司が大変そうだから管理職になりたくない、だから私はやりませんと言えるかもしれない。でも、十年後や二十年後に振り返ったとき、本当に挑戦しなかったことを後悔しないのか。成功の方程式が見えない中でがむしゃらに頑張り、自分なりの解を見つけていく。その苦しみながらのもがいた体験にこそ、大きな学びがあり、将来の自分へのプレゼントになるのではないか――上司の方からも是非、若いリーダー候補の方へ動機づけしていただきたい、と私は思うのです」

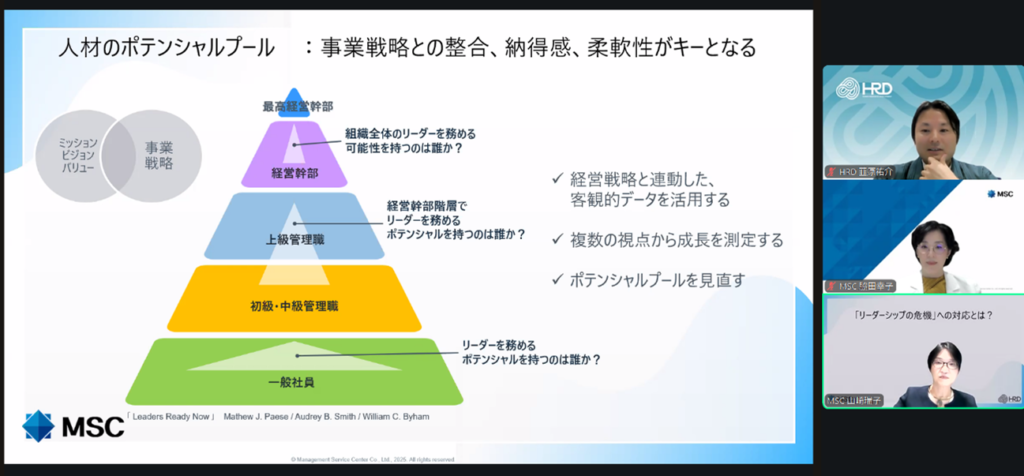

処方箋2:戦略的人材プールの構築

リーダーシップの危機を乗り越えるために、次に議論が向かったのは「次世代リーダーをどう選抜し、人材プールをどう運用するか」です。

脇田氏はまず、課題の所在を明確にする重要性を指摘しました。

「『リーダーが足りない』と一括りにしても、それが最高経営層なのか、部長級以上なのか、あるいは若手管理職なのかによって対応策は大きく異なります。どの層に不足が生じているのかを分解し、把握することが出発点になります。」

特に注目されたのがサクセッション(後継者育成)です。上場企業を中心に経営幹部の選定に関する問い合わせが急増しており、その背景にはガバナンスの強化があります。「『前任者が選んだから』では根拠が薄い。指名委員会や社外取締役への説明責任を果たすためにも、客観的なデータが求められています」と脇田氏は語ります。

韮原もここに補足を加えました。

「これからの人材評価は、過去の実績だけでは不十分です。未来の変化に対応できるポテンシャルや個性をどう見極めるか。そのために客観的なデータを重視し、事業戦略と紐付けて評価していく流れが広がっています。」

こうした流れの背景には、「次に社長になる人は自分のような人ではないはずだ」という現経営層の自覚もあります。ビジネス環境が大きく変化する中で、求められる資質やスキルも進化していく。だからこそ、人材プールの運用は単なる序列管理ではなく、戦略と連動した柔軟な仕組みへと進化しつつあります。

そして、初級・中級管理職については「二層のアプローチ」が必要だと脇田氏は続けました。ポテンシャルのある若手を早期に見出し、辞めさせない工夫やファストトラックでの特別育成を行う一方、多くの現場管理職に残る「基本的なマネジメントスキル不足」への対応も欠かせないというのです。

また、人材プールから外れる場合についても、脇田氏は「必ずしもネガティブではない」と説明しました。

「例えば、今のあなたにはグローバル経験が不足しているから一度外れ、その経験を積んで戻る――そうしたサイクルを執行役員クラスが丁寧に説明することで、むしろ動機付けの良い機会になります。」

話題は「パーソナリティ」にも及びました。韮原は「胆力や粘り強さは長期的に育成可能だが、優秀な人の周りには自然と優秀な人が集まる傾向がある」と述べ、個人のキャリア意識と会社の方針のマッチングこそが鍵だと強調しました。

「全員を一律に同じ制度で公平に扱うのではなく、基準は公正でありながら、育成の方法はある程度“パーソナライズ”される方向に進んでいます」

こうして浮かび上がるのは、人材プールの運用そのものが、従来の画一的な仕組みから、より柔軟で戦略に即した仕組みへと進化しているという現実です。山崎氏はまとめとして「個人は自己理解の材料として、企業は説明責任を果たす基準として、双方がデータを活用することが重要だ」と結びました。

処方箋3:「ばらまき」ではない有効な育成投資戦略へ

最後のテーマとして、山崎氏から「育成投資は本当に成果に結びついているのか」という問いが投げかけられました。多くの人事担当者が抱える不安に対して、脇田氏はデータを示しながら解説を始めました。

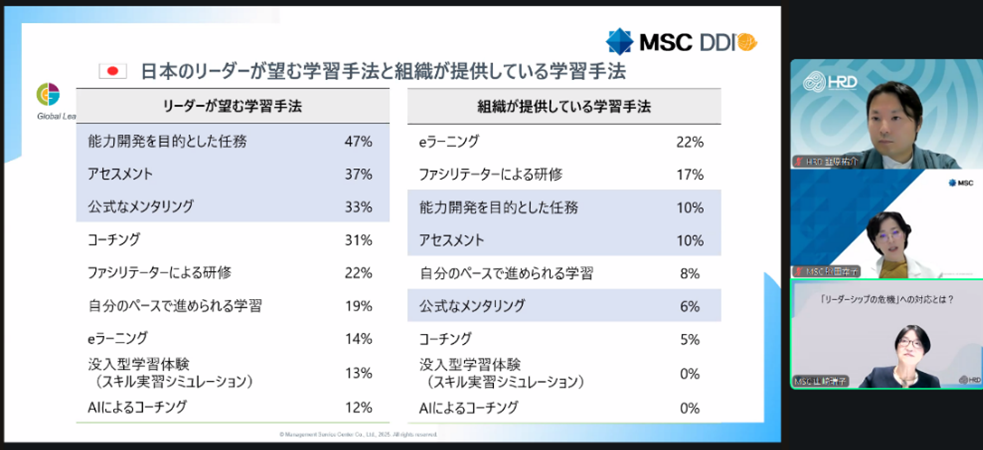

「日本のリーダーが望む学習手法と、組織が実際に提供している手法には大きなギャップがあります。リーダーは『能力開発を目的とした任務』や『アセスメント』『公式なメンタリング』を強く望んでいるのに対し、実際に提供されているのはeラーニングや集合研修といった手法が中心となっているのです。」

つまり、現場が求める学びと企業が用意する施策が噛み合っていない。この乖離こそが「投資が成果につながらない」と感じさせる背景になっている、と脇田氏は指摘しました。

もちろん、業務そのものを通じて能力を伸ばすことが理想的です。しかし現実には「任務をそのまま学習機会に置き換える」のは難しい。そこで重要になるのは、上司や伴走者が「この仕事で何を学べるのか」を言語化し、動機付けを行うことだといいます。そうすることで、成長の実感は大きく変わるのです。

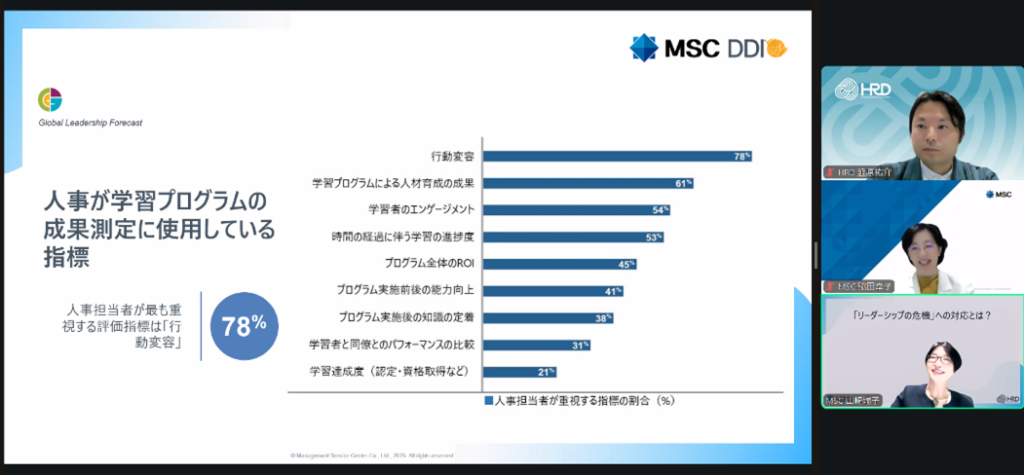

続いて話題は「成果測定の指標」へと移ります。

データによれば、最も重視されているのは「行動変容」です。「測定が十分にできているかは別として、行動が変わるかどうかが本質的な評価指標であることは確かです」と脇田氏。欧米では360°評価など、周囲の視点から行動変化を確認する仕組みが一般的であり、そこからも「行動変容」重視の潮流が読み取れると補足しました。

ここで韮原は実務の現場感覚を交えて語ります。

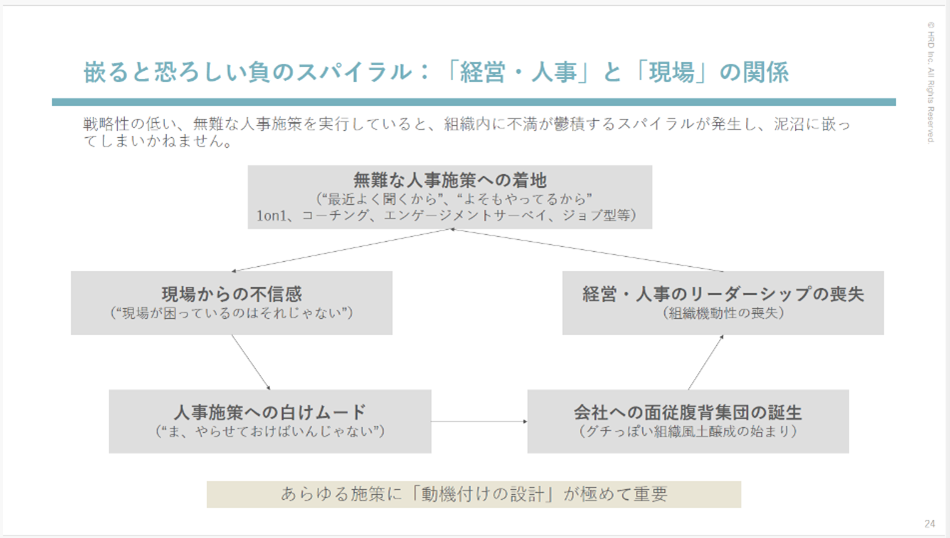

「『とりあえず全社員にeラーニングのアカウントを配布しました』というような施策が見られます。しかし、現場が本当に求めているものとはズレていることが多い。その結果、人事は多忙を極めながら現場からは『分かっていない』と批判される。悪循環に陥るケースをよく目にします。」

韮原は、このような“配給型”の施策は「投資」ではなく「ばらまき」にすぎないと断じました。

「投資である以上、リターンを見込んで資源を集中させる必要があります。全員一律ではなく、ファストトラックに乗せる人材や、特定の成長機会を必要とする層に重点的に投資する。制度としては公平であっても、扱いはある種“不平等”であるべきなのです。」

つまり、有効な育成投資戦略とは「一人ひとりの成長ニーズに応じた選抜型の育成」へと舵を切ること。公平性と個別最適のバランスを取りながら、人材投資を「配給」から「戦略的投資」へ変えていくことが、今まさに企業に求められていると結論づけました。

今、人事とリーダーに求められること――本日の統括

山崎氏が「ベストプラクティス」のスライドを再提示し、これまでの議論を振り返りながら締めくくりに入ります。

脇田氏は次のように整理しました。

「この一時間でお話ししてきたポイントをまとめると、特に上級層の育成では“経営戦略との連動”を起点にすることが欠かせません。そして、初級・中級層については、基礎を固めるべきなのか、それとも突出したリーダーを選抜して育成するのか――状況に応じた切り分けが重要になります。また、突出したリーダーを育てる際には、どの部分で行動変容を求めるのか、あるいはパーソナリティがマイナスの行動にどう影響しているのかを見極め、的を絞って内省を促すことも有効です。私たちは長年、スキル、パーソナリティ、経験、ネットワークといった要素を分解し、データとして整理してきました。今後はそれらをステークホルダーと共有できる形で提供することがますます重要になると感じています。」

セッションの最後には、山崎氏より両社長へコメントを求めました。

脇田氏は韮原に視線を向け、「御社で新しいサービスを開発されていると伺いました。行動変容を促すうえで、どのような工夫をされているのか、ぜひお話しいただけますか」と問いかけたところ、韮原は次のように応じました。

「ありがとうございます。少し脱線しますが、昨日、東大の先生とお話しした際に、グーグルの人材育成の事例を伺いました。グーグルでは“グロースマインド”を持つ人材を採用し、長く在籍する中で固定化されていく思考を再び成長志向へ切り替える仕組みに力を入れているそうです。一方で、日本の製造業のように、仕様を決めて正確に作り続けることが前提の産業では、フィックストマインドとグロースマインドをどう組み合わせるかが難しい。この視点は今日の議論にも通じる部分があると感じました。

私たち自身の取り組みとしては、これまでのDiSC®のように“一度受けて理解して終わり”ではなく、日常的に相手のスタイルを参照しながら『この人とはどう接するべきか』『衝突しそうなときにどう対応するか』を具体的にアドバイスできる新しいサービス(※Everything DiSC® カタリスト)を開発しています。

心理的な特性の違いに良し悪しはなく、“スタイルの違い”や“パーソナリティの違い”にすぎません。その違いを理解し、現場で活かすことで、タレントマネジメントをパーソナライズできる。結局のところ、制度を作るのは人事ですが、日々の現場で一人ひとりの関係性を改善できるかどうかが鍵です。そのために、より個々人を理解し、現場の一人ひとりが、自身と一緒に働く仲間のことを理解し、適切なコミュニケーションに基づく関係の質の改善を実現するサービスを年内に提供開始予定です。」

こうして約70分にわたるセッションは幕を閉じました。

リーダーシップの危機をめぐり、経営と人事、現場の視点を交えて語られた示唆は多岐にわたります。経営戦略との連動を起点にした人材育成、ポテンシャルの見極めと選抜、投資の在り方――いずれも今後の組織にとって避けて通れない論点でした。

参加者の方から寄せられた熱心なコメントが示すように、テーマは現場の関心と直結しています。対談を通じて浮かび上がったのは「人材育成は制度や施策にとどまらず、現場での日常のコミュニケーションと結びついてこそ力を発揮する」という共通認識でした。

HRDとMSCは、今後も互いに連携し、パートナーシップを強化しながら、お客様が直面するリーダーシップと人材育成の課題解決を全力でサポートしてまいります。

※MSC様のホームページへ移動します。

2025年10月16日