グローバル市場で事業成長を実現するための人材戦略

- 駐在員2.0から3.0へ / 海外現地で成功する人材モデルとは? -

株式会社ノーリツ 執行役員 海外事業統括本部 副本部長 森脇 琢 氏

beyond global group President&CEO 森田 英一 氏

【セッション概要】

変化し続けるグローバル市場において、事業成長を支える人材戦略が今、大きな転換期を迎えています。本セッションでは、「駐在員2.0から3.0へ」をテーマに、beyond global groupが提案する最新の駐在員モデルや、ノーリツ社が実践する人材アセスメント活用事例を基に、これからのグローバル人材マネジメントの新たな方向性を明らかにしました。

ゲストスピーカーの森脇氏がオーストラリアでのM&A経験を通じて語る「チャレンジ精神」や、異文化環境における「主張と相手理解のバランス」の重要性をテーマにしたパネルディスカッションを通して、本社人事と事業部が人材データの活用を連携し、事業成長を実現するアプローチについても議論を深めました。

(※本記事は2025年1月時点の情報に基づいて作成しています。)

登壇者のご紹介

【ゲストスピーカー】

株式会社ノーリツ

執行役員 海外事業統括本部 副本部長

森脇 琢 氏 Moriwaki Taku

1996年株式会社ノーリツに新卒で入社。

営業部門を経て2009年に経営企画室へ異動し、主に海外業務を担当。

在籍時にDux Manufacturing Ltd(オーストラリア)を買収&自ら出向し、2015年から2019年の5年間、現地の経営業務に従事。2020年に帰任し、2024年より現職。

【ゲストスピーカー】

beyond global group

President&CEO

森田 英一 氏 Morita Eiichi

大阪大学大学院卒業後、アクセンチュアにて人・組織のコンサルティングに従事。

その後、シェイク社創業を経て、beyond global group 代表に就任し、グローバル人材育成や様々な企業体質変革プロジェクトを統括。

「HRアワード2013」の教育・研修部門で最優秀賞受賞。

著作に『会社を変える組織開発』等多数。

【モデレーター】

HRD株式会社

ディレクター パフォーマンスコンサルタント

水谷 壽芳 Mizutani Hisayoshi

HRテクノロジー活用による経営強化・改善のコンサルティングを提供。

製造業・IT業界・製薬企業を中心として、組織・人事コンサルティングに関する10年以上の経験を有している。

日本国内における新たな人材アセスメントの普及を志向して、70社を超える戦略的ビジネスパートナーとの新規事業の立ち上げに関わってきた。

ビジネスパートナーの事業支援・コンサルティングスキル指導に定評があり、ProfileXT®、CheckPoint 360°™などの人材アセスメント認定セミナーの講師としても、延べ600名以上の認定資格者を養成している。

これからの駐在員は何が違う? 時代とともに変わるグローバル人材の定義

水谷:こちらのセッションは、グローバル人材マネジメント、グローバル人事戦略をテーマにお話いただきたいなと思います。

ここまでは「HRD NeXT 2025 新しい人事部のあり方」ということで、人材マネジメントを中心にお話をさせていただきました。ここでも、同じくゲストスピーカーをお招きしていますが、人事の立場ではなく事業の立場での人材戦略のお話を伺っていこうということで、株式会社ノーリツから森脇さまにお越しいただいています。そして、グローバル人材マネジメントの専門家で、私たちのビジネスパートナーとして、取り組みをご一緒していただいている森田さまにもお越しいただいて、話を進めていきたいと思います。

このセッションは、海外の市場やニーズに対して、どのようにビジネスチャンスをクリエイトしていくのか、事業戦略を進めていくのかに対して、やはり向き合うべきはそ組織・人材をどう考えていくのかということになりますので、お2人からお話を伺っていく形で進めてまいりたいと思います。

では、まずは森脇さんの方から、自己紹介をお願いします。

森脇:私、株式会社ノーリツの森脇と申します。海外事業の部門の責任者をやっておりまして、5年間オーストラリアのM&Aを行っていた経験もあります。そういった経験を踏まえて、海外人材について事業部門の視点からお話しさせていただきたいと思います。

水谷:よろしくお願いします。続きまして森田さん、お願いします。

森田:beyond global groupの森田と申します。私は日本企業がこれからより成長していくことを考えた時に、グローバルの市場をどう拡大していくかというのが、とても大事なキーポイントになると思っています。日本人が海外でどう活躍するかとか、外国人とうまくやっていくことにはあまり慣れてなかったりするので、その仕組みの面と育成の面と両面からサポートさせていただいております。

水谷:こちらのお2人をお招きして進めてまいりますが、まずこのテーマについて、コンサルティングのお立場、専門家の立場として森田さんから、今の駐在員の育成事情がどうなっているのか、というところからスタートしていきたいと思います。森田さん、よろしくお願いします。

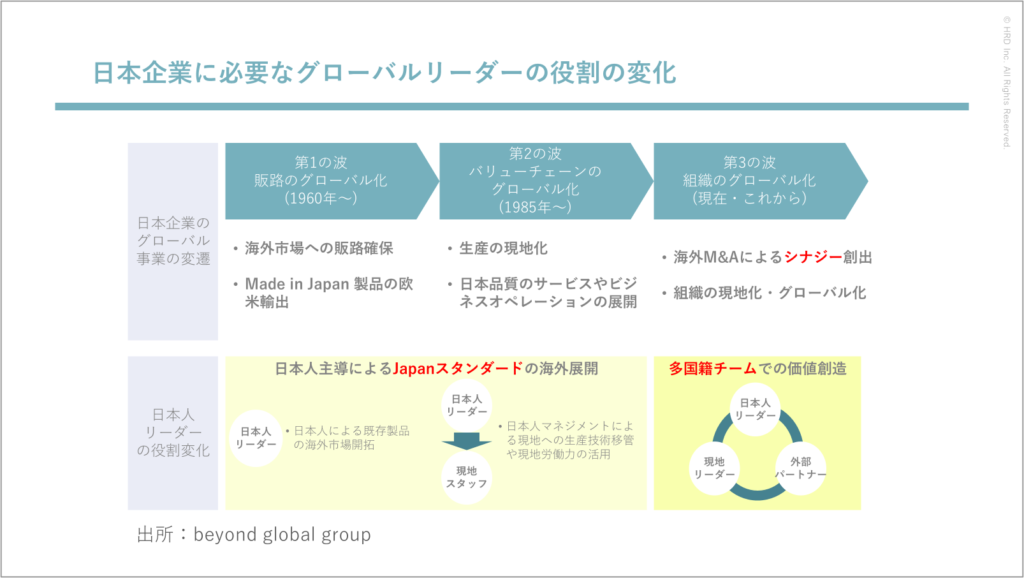

森田:それではまず歴史というか、日本企業のこれまでのグローバル化の歴史という、背景情報からお話しさせていただきたいと思います。グローバルと言っても今と昔でだいぶ変わってきました。例えば、第1の波(フェーズ1)1960年代頃は輸出が中心で、販路のグローバル化ということでモノを輸出して海外に販路開拓をしていく形で、一部の日本人が海外に行って販路開拓を推進するグローバル人材が求められたと思います。

第2の波(フェーズ 2)1985年頃から―これは会社によって時間軸の幅はありますので大体これぐらいということですが―その次に起きた流れとして、コストをもうちょっと安くして、生産工場を海外に建設する。例えば、当時は中国にたくさんの工場を作るということが多かったのですが、そういう生産のグローバル化・現地化ということで、日本のやり方を現地の方々にどう伝えるかが求められました。そこでグローバル人材・駐在員などにも日本のやり方をどう伝えるかが、1番求められました。

それが今、変化してきているのは第3の波(フェーズ3)ということで、ここでは海外の現地の人もどんどん優秀になっていって、そういう方々にどう教えるかだけではなくて、現地のことは現地の人が1番よく知っているということで、日本のやり方をただ持っていって事業として成功するかというよりは、現地の人とどうコラボレーションをうまくやっていけるかが重要になってきています。M&Aなども含めて、どうやっていこうかと。日本のやり方が絶対正しいということではなくて、海外の現地のやり方と今までの日本のノウハウをかけ算して、新しいものを作っていくことが、求められる駐在員の能力ということに変わってきました。

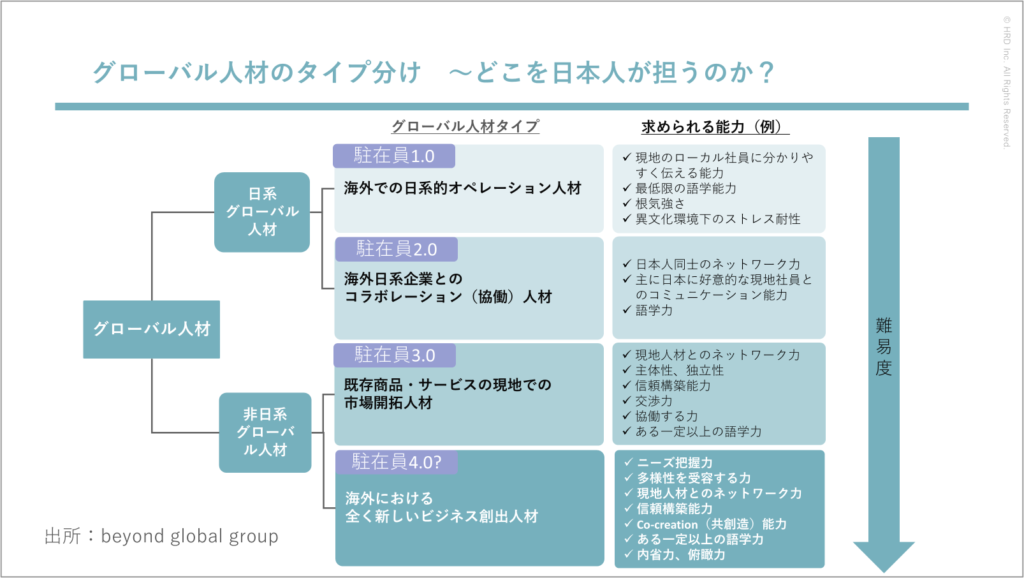

森田:そこで最近、我々にも、新型コロナ禍が明けてきた頃から、これまで駐在員に求める能力というのが変わってきた、もしくはグローバル人材というものの定義を変えなきゃいけなくなってきたというご相談をいただくことが非常に多くなっています。先ほど申し上げたフェーズの中でも、例えば第2の波にある生産のグローバル化-日本のやり方を持っていって日本のノウハウを現地の方にお伝えする-ことを、駐在1.0と我々は定義をしています。

駐在員2.0は、例えばお客様は日系企業のBtoBのビジネスの場合、特に海外の日系企業さんとのコラボレーションの中でビジネスが拡大する形で、駐在員同士のネットワークがメインになってきます。そこでビジネスを作っていくのが、駐在員2.0でした。

グラフの下には非日系グローバル人材と書いていますが、日本のやり方を海外に持っていって、BtoCやBtoBで、現地の日系企業だけではなくローカル企業やグローバル企業を相手にビジネスをするという時に、日本で成功した1つ以上のモデルを、海外に持っていって現地でカスタマイズしなきゃいけない、ローカライズしなきゃいけない。そして海外のネットワークを作っていかなきゃいけない、開拓していかなきゃいけないというのが駐在員3.0です。このように駐在員に求められる能力が、1と2では全然違うわけです。そこが今、日本企業が転換を求められているのかなと思います。

さらにこの1番下には、海外における全く新しいビジネス創出として、日本のやり方をただ持っていくのではなくて、海外のニーズを、日本の技術や日本の何らかのノウハウを掛け算して新たなビジネスを作っていくのが駐在員4.0です。ただし、日本人が本当に得意なのかどうか、やるべきなのかというところの議論があると思うので、駐在員4.0には、はてなマークと書いています。現地の人や他の国のグローバル人材とコラボをしてモノを作っている人はまた、駐在員3.0ともまた違う人材だと思いますね。

この辺りをうまく使って、自社で求める駐在員なりグローバル人材がどんなものなのかを再定義する、そんな時代に来ているのかなと思いますし、それに向けての選抜だとか育成の仕方というのは変わって来ているなと感じます。

水谷:この駐在員1.0〜3.0というモデルの考え方について、森脇さんはどんな印象を抱きますか?

森脇:第1波、第2波という話がありましたが、まさに弊社も同じような経験を持っておりまして 、昔は日本の商品は安い、品質がいいみたいな形で輸出されながらやってきた…我が社もそうでした。それが次のフェーズに入ると、それを現地で生産しようとなりました。日本の開発技術力とか品質管理能力、生産技術に中国の方などが興味を示して、向こうからもぜひ来てほしいというお話があるようになりました。それが現在になりますと、中国や東南アジアなど海外の企業さんもかなり力をつけている。どちらかというと、日本企業が海外でどう付加価値を生んでいくのかが、今まさに問われているなと思っております。

水谷:森脇さんご自身が海外の事業を立ち上げたお話も伺いたいと思います。このモデルの考え方に加えて、ノーリツさんの事業について少し深掘りいただけますでしょうか。

森脇:私の方から我が社の歴史を簡単に説明させていただきたいと思います。ノーリツは創業が1950年代、ちょうど第2次世界大戦の後です。創業者が太田敏郎と申しまして海軍兵学校にいて非常に厳しい訓練を受ける中で、1日の中での唯一の幸せがお風呂に入ることだったということで、お風呂にすごく強い思いを持ってこの会社を創業しました。そこから日本のお風呂文化みたいなものを作ってきた会社です。

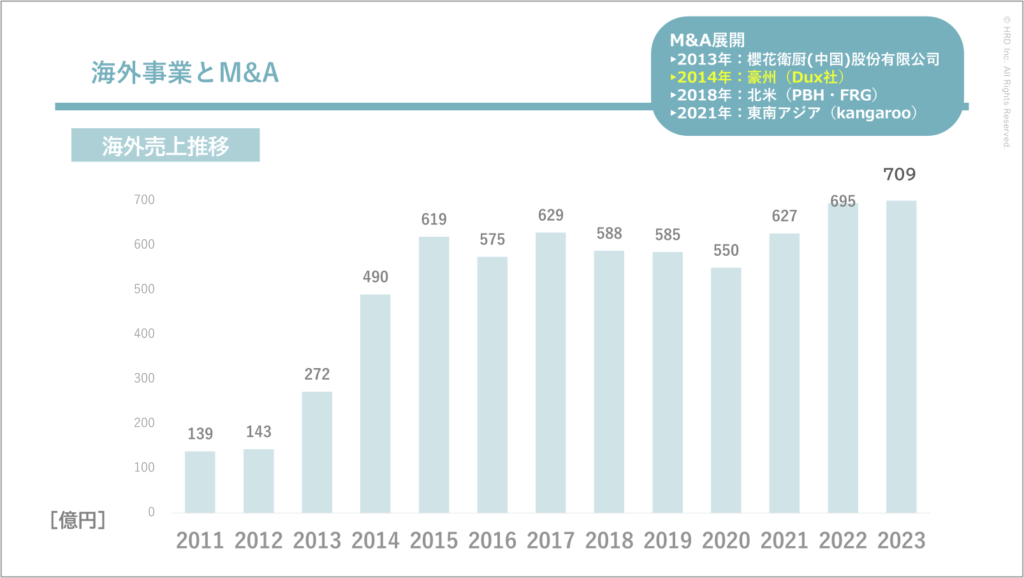

(スライドにありますように)1993年に中国に輸出の形で進出しまして、そこからエリアを広げながら海外事業をどんどん大きくしようと、今進めているところです。従業員は連結で6500人で、海外が約3000人ぐらいの規模の会社です。

森脇:その成長をどう求めるかというフェーズにおいてM&Aという選択肢を選んで、弊社も成長してきました。2013年から21年までM&Aを繰り返しながら海外事業を伸ばしてまいりました。

2014年にはオーストラリアの会社を買収しました。私はその買収プロジェクトにいて、買収後に現地に行って5年間のPMI(Post Merger Intgration)をしてきたという経験がございます。

森脇:現在の我が社の展開としては、赤い点と青い点がありますが、赤の方が弊社のグループ会社で、こちらには今、出向者が赴任している状態です。ブルーの方は輸出ベースで、日本から出張でいろいろとビジネスをやっているという状態になります。簡単ですが、こちらが現在のノーリツの海外展開の状況です。

水谷:ありがとうございます。「お風呂は人を幸せにする」。こちらは私たちにも、大変響くものがあります。森田さんはいかがですか?

森田:私もシンガポールに10年ほど住んでいたのですが、お風呂に入るよりもシャワールームだけという家が多くて。私も子育てしながらだったので、子供をお風呂に入れて、一緒に入るとか、お風呂の大事さというか。この“幸せにする”というキーワードには本当にドキッとしますし、共感があります。

水谷:森脇さんご自身が海外に進出していく中で、オーストラリアのPMIのお話がとても印象的でしたが、さまざまなご苦労やチャレンジばかりだったのではと想像されます。この辺りのチャレンジについて少しお話いただけますか。

森脇:本当にチャレンジが多くて、海外の会社を買収することは、違う会社に行く形になります。そこでは、現地の人たちとコミュニケーションをとって信頼関係を作ることが非常に大事でした。特にM&Aをしていますので、PMIということで、2社の活動を合わせていく活動が非常に重要でした。その中では苦労がありまして、例えば日本とオーストラリア間でプロジェクトの会議をする中で、オーストラリアのメンバーが開始時間に2〜3分遅れてきた。そうすると日本のメンバーは時間にうるさいので、「なんで時間に遅れるんだ」というようなことを言っていました。そこはそれで終わったんですが、会議が進んで白熱しまして、結局1時間の予定が2時間になって終わりました。その時、私はオーストラリア側にいたので、その後の意見として「なんで日本人は始まる時間にうるさいのに、終わる時間にはルーズなんだ」と言われました。

日本人的な立場だと全然気づかない、でもこっちの人はそう考えるのだと。そういう風なちょっとした気持ちのしこりが残ってしまうと、いろんなことに波及していくということがあるので、お互いがどう物事を感じ、考えているみたいなことを仲介役的に繋げるようなことをやりました。これは一例で、こういうことが、事業の打ち合わせにもかなりいろんなところで起こります。やはり現地のことを理解して、日本側にも伝えるし、日本はこう考えてるんだよっていうことを現地にも伝えるということで、非常に苦労したなと思います。

水谷:先ほどの一例も象徴的で、なにかを表しているところがあると思いますが、森田さん、今のお話をうかがっていかがでしょう?

森田:こんなことばっかりですよね、海外では(笑)。私もミャンマーで現地の人に言われたのは「日本人は始まりパンクチュアルですね」と。で、やっぱり「終わりはパンクチュアルじゃないですね」と、その話をなぞるようですけど、そういうこと言われましたね。

水谷:ジャパニーズスタンダードのようになってしまっているのですね。

森田:でも日本人は「いや、日本人は時間を守るパンクチュアルだよ」と思ってるのですよね。でも、海外の人から見ると「日本人は、終わりは全然パンクチュアルじゃない。残業もしているし」というようなことがあって。日本人が思っている時間に守るというのは始まりだけで、それは偏っていたのだなと。パンクチュアルであるなんて言えなくなりました。

水谷:なるほど、「嘘つきだ」みたいな話になってしまうのですね(笑)。森脇さん、他にも何かオーストラリア関連で、何かご苦労やそれを打ち破ったというお話はありますか?

森脇:PMIをやっていく中で、会社をどう運用しようかとか、いろんなことを決めていかなければなりません。そこで現地の社長といろんなことを話していく中で、僕はどうしても日本しか知らなかったので、日本流の「こうです」っていう話を持っていったのです。例えば、「こういうことは月1回決めようね」みたいな話をしたのですが、「意思決定がなぜ月1回しかないんだ」と言われまして。もっとリアルタイムで決めていかないとビジネスが回らないと言われて。それはそう、ということで、どちらかと言えば現地のやり方を尊重しながら、現地のやり方に合わせていくということもありました。

水谷:本社を説得しながら、現地からも学びながら仕組みを作っていったという流れですね。この辺りについて、先ほど森田さんから駐在員1.0〜3.0というお話を伺い、森脇さんのお話をそれに照らし合わせると多分、駐在員2.0、駐在員3.0のようなところでしょうか。

森田:いやもう、完全に駐在員3.0ですね。3.0から4.0ぐらいかと思います。私は以前、ノーリツ社内の研修講師を務めた際に森脇さんにゲストスピーカーとしてお越しいただいたことがありまして、そこでノーリツさん社内の今後グローバルに興味ある方にお話をしてくださったことがあるのですが、その時に、日本流を押し付けるのではなく、海外のいいところと交わせながら、どうやってうまく現地の人たちにもモチベーション高くやってもらうかっていうことを体現されてらっしゃると、とても感動したのです。それでもう、駐在員3.0(笑)。そして以前、アメリカで新しいビジネスをされてらっしゃるというお話をちらっと伺って、そういう意味で駐在員4.0です。

日本流だけでは通用しない? 駐在員が直面する異文化の壁と突破のしかた

水谷:進化しているのですね(笑)。なるほど。森田さんは企業の駐在員の方々の育成をたくさん手がけてらっしゃると思うのですが、その観点から、何か視聴者の皆さんにお届けできるものはありますか?

森田:冒頭でお話させていただいたように、グローバル人材の定義自体をアップデートしなければいけないというお話がひとつあります。今まではどちらかというと、「駐在員、とりあえずお前行ってこい」といって「え〜私ですか?」なんて辞令が出て、現地へ行きました、と。でも、行ったはいいけど、昔は日本人が行ったとなると、例えばアジアだと「日本からいらしたのですね」とそれなりのリスペクトをされたりとか、または海外にいくと「日本のノウハウを知りたい」というように、どちらかというと、あまり準備をしなくても日本のノウハウでリスペクトがもらえた時代があったと思うんです。

水谷:ある意味、楽な環境というか、優しかったのですね。

森田:それが今、海外へ行くと馬鹿にされてしまうのです。駐在員は本来よりも、1段上、2段上の肩書がつくことが多いのですが「あなたダイレクターと名乗っていますが、ダイレクターっぽくないですね」「あなたは何ができるのですか」と。現地の人の方がかなり優秀になっていまして。良いことなのですが、そこがバシっとできないということがあります。そこでは、なにか武器を持っていかないといけなくなりました。10〜20年前の昔なら、準備せずとも「お前とりあえず行ってこい、どうすりゃいいですか、とりあえず頑張りゃいいのだ」という時代がありましたが、今はそれだとメンタルを病んでしまうんです。もしくは結果が出なくて、帰任せざるを得ないということになってしまう。だからしっかりとした選抜や育成の重要性がかなり高まっています。ではどんな人を選抜するのかというのをデータでお見せします。

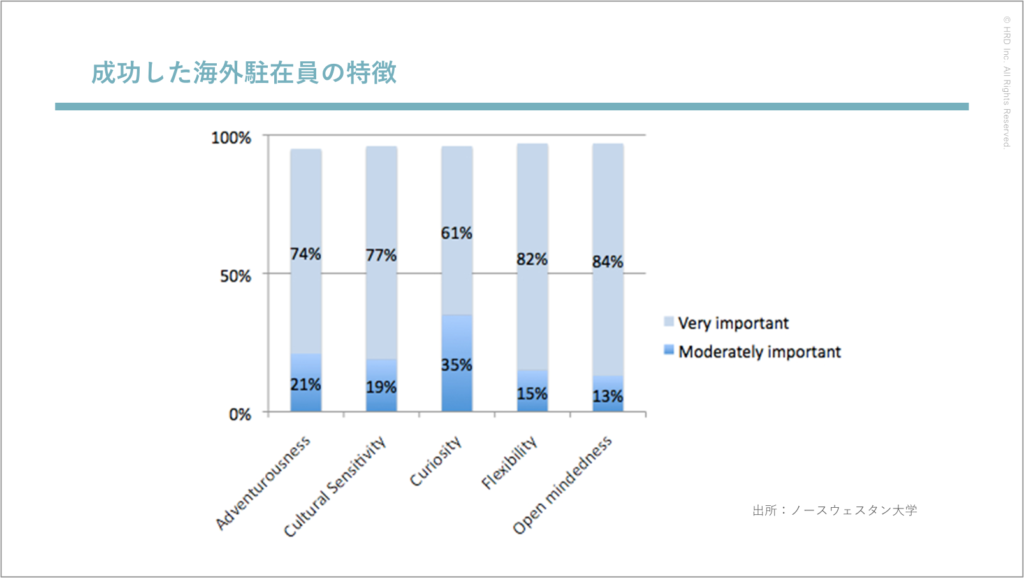

森田:これはアメリカのノースウェスタン大学が出したデータです。アメリカ人の駐在で、成功する駐在員と成功しない駐在がいる中で、どういう特徴があるのか、という非常に興味深いデータです。例えば1番左側に出ているのは、アドベンチャラス(冒険心)ということですね。つまり、新しいことにチャレンジする意欲がある人です。

カルチャーセンシティビティというのは、異文化に対する感受性です。異文化に対する興味、関心、「そういうことなんだ」とリスペクトする人。キュリオシティは好奇心。フレキシビリティは、日本のやり方を押し付けるだけではなくて、「そういうやり方があるんだな」と。例えば「終わりパンクチュアルじゃない」という意見に対して「そうか、悪かったね」と、やり方を変えられる人です。オープンマインドネスは、自分と違う意見を受け入れ、自分の意見もしっかり伝えられる人であるということが重要だと、データとしても出ています。

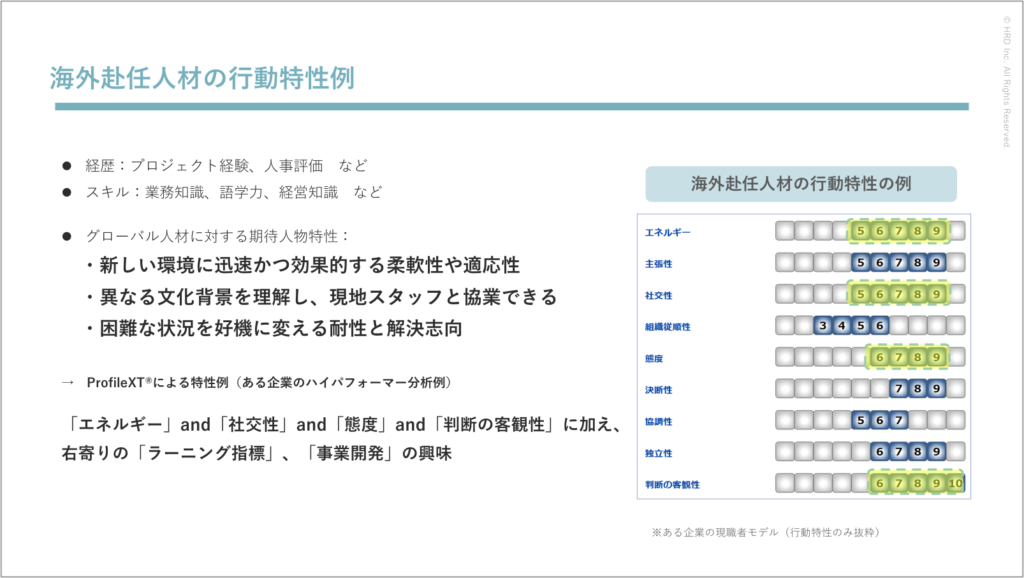

森田:我々のほうでも「ProfileXT®︎」の調査をして、どういう人が成功しているのか、どういう人が残念ながら結果が出てないのかを分析すると傾向が出ます。そういう方を事前にどう選抜・育成していくかがとても大事です。

「ProfileXT®︎」の軸で見ると、例えば海外に行くと業務の幅が一気に広がるので、パラレルで仕事をしなければいけない。そこで“エネルギー”が右寄りの方がいいとなったり、異文化で言葉がなかなか通じない人にも自分から話しかけるような“社交性”が高くないと、自分の内にこもってしまいます。そうすると「あの人、何を考えているのかわかりません」となってしまう。また、海外では想定外のことがたくさん起きますので、その時に、ネガティブではなくポジティブで「おもろいな」という前向きさを示す“態度”も大事です。

他にも“主張性”については、駐在員1.0か2.0か3.0かによってパターンが違ったり、業界によっても多少違いますが、こういう傾向が見えてきます。ただ単に英語が話せるからというだけで駐在員を選ぶケースもありますが、それよりはこういう調査の結果が出ていて、日本国内でもしっかりと結果を出せているか、この掛け算で人材を見極めて育てていく事が大事だと感じています。

水谷:海外駐在員を送り出すことは、大きな意思決定なわけですからね。

森脇:コストも掛かります。

森田:1人あたり3000万円という試算もあります。

水谷:そうなると、「間違っていました」というわけにはいきませんね。森脇さんは、御社の方でも長年にわたって「DiSC®」や「ProfileXT®︎」、「CheckPoint360° ™」を使っていただいています。人事部の方とはお取引がありますが今回、海外でも一部取り入れているということで、先ほど森田さんにご紹介いただいた「ProfileXT®︎」のスコアをご覧になって、何か感じられたことはございますか。

森脇:弊社の中でも、海外に置く人材にどういう要件が必要かを議論していく中で、例えば今、日本で与えられた仕事ができているかは大前提として、次に違う国、違う会社に赴任するわけですので、そのマインドセットがしっかりできていること。または個人が独立して考えられるか、という要素が出てきます。また、相手への理解や共感といったコミュニケーション能力についても、先ほどご紹介いただいたような内容に近くなっているな、と驚いています。

40代からでも遅くない! 次世代の挑戦を後押しするグローバル人材戦略とは

水谷:海外人材をどう見抜いて育てていくかというテーマに対して、先ほどご紹介いただいたノーリツさんの「お風呂は人を幸せにする」というところを広げていくこと、あるいは日本の文化として届けていくのは、意思決定とともに、会社がこれからの人材に対してどう機会を提供していくかは重要な論点だと思います。次世代へのチャンスを作っていくってことに対して、お2人から何か、ご共有いただけることはありますか?

森脇:私は、日本から出て海外に行く前はものすごく不安がありました。それでも1歩乗り越えて、行ってみると腹も据わったのです。そうやっていくと楽しめるようになってきますので、まず1つ、会社はその1歩を踏み出せるような後押しをしなければなりません。送り出すこともそうですし、そのための準備が必要です。

森田:私は以前、研修でお話を伺った時に、非常に驚いた事がありまして。先ほど駐在員3.0、4.0というお話をさせていただきましたが、森脇さんが海外に行かれたのは40歳ぐらいでしたよね。

森脇:はい、40歳を過ぎていました。

森田:しかもそれ以前にはグローバルに興味がなかったとも。

森脇:そうです(笑)。

森田:40代までグローバルに興味がなくて、しかも英語がペラペラでもなかった方が、そうやって駐在員3.0、4.0として活躍できるというのは、すごく他の方に勇気や希望を与えることですよね。そもそも、グローバルに興味を持つきっかけはあったのですか?

森脇:もともと私は、入社して10年ほど日本で営業をやっていて、マーケティングなどもやっておりまして。自分なりにやりたいことをしっかりできた中で、次のチャレンジをしたいという思いからその先で「海外をやりたい」と、手を上げたのです。

森田:次のチャレンジのフィールドとして、ですね。そこで先ほどの「次世代へのチャンスを作るためのアドバイス」というご質問を受けてお答えしますと、今の若者は日本の居心地がよくて、こじんまりと「これでいいじゃない」という人が増えているというデータもあります。かたや、日本でキャリア研修などをやっていると「上の人が詰まっています」「上の人が言うこと聞いてくれません」「やらせてくれません、任せてくれません」「全然、権限委譲してくれません」と、文句を言っている、くすぶっている若者が山のようにいます。でも私としては「じゃあ、海外に行けば?」と思います。

海外に行くと権限もすごいし、業務の幅も広がるし、自社の製品を求めるニーズが実は山のようにある。

例えばノーリツさんのケースですと、シンガポールなどではお風呂のタンクにお湯を溜めてシャワーを使用しますが、家族4人が入るともう自分のタイミングだと冷たいのです。そこでノーリツさんのテクノロジーがあると、瞬間湯沸かし器でずっとあったかいのですよね。それが欲しかったのですよ! これで人を幸せにできたり、喜んでくれるところがあるのです。

このように実は、日本では当たり前の瞬間湯沸かし器が、海外では普通ではありません。私が、海外のホテルに泊まった際にも「あれ、この時間帯なんか出えへんな」みたいな時があるわけです。ああいう時に「ノーリツさんの瞬間湯沸かし器が入っているといいな」と思います。そういう意味では、求められるものがあるという使命感が湧いたり、もっとチャレンジしようという気持ちがあるので、ただ単に次世代の若者たちが日本でくすぶって上の人に苦言するようならば、海外に行ってチャレンジをするフィールドを見つけて、使命感を持ってのびのびやるという時代がくればなと。

水谷:これから森脇さんも、そういったチャンスを次の方々に与えていくお立場でいらっしゃいますよね。

森脇:そうですね。私は40歳を過ぎて海外に行ったこともありますけど、もうちょっと早く行っておきたかったという思いもあって、より若い人にそういう機会が与えられるように進めていきたいと思っています。

水谷:ここであっという間にお時間なのですが最後に、今回の「HRD NeXT 2025」のテーマである「新しい人事部のあり方」について、ご意見を一言ずついただけますか?

森脇:事業の側からですと事業戦略になりまして、それは5年〜10年先を見据えながらやっていきますし、経営環境が変わると戦略も変わることもあります。人事の方とはそういった経営戦略に近いところでいろいろと議論をしていきたいなと思います。また、人が育つのには時間がかかりますので、そこも含めて一緒にやっていけたらと思います。

森田:先ほども申し上げましたが、グローバルでもそうですし、日本国内でもそうだと思いますが、求められる人材がどんどん変わってきている、アップデートしてきていると思います。それを事業の戦略として出た時に、実行するのは最終的に人ですから、それを先読みしたり、連動したりしながらやっていく、“攻める人事”の方々と一緒にいい日本を作っていきたいな、と思っております。

水谷:ありがとうございます。本当はもう少し質問を準備しておりましたが、お2人の熱いコメントを受け止めて、このセッションを締めくくりたいと思います。視聴されている皆さま方になにか、ヒントや新たなアクションになっていれば嬉しいなと思います。今日は、森脇さん、森田さん、貴重なお時間いただきまして、ありがとうございました。セッション4をこれで締めくくりたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

オープニングムービー 2040年に向けた世の中の流れ

Session01講演レポート DE&Iの実践に向けてチームビルディングにおけるDiSC®活用事例 日立アカデミー様

Session02講演レポート 成長企業であり続けるための人材マネジメント エスペック様

Session03講演レポート 「日本で一番、人をよく見る会社」になるために MXモバイリング様

Session04講演レポート グローバル市場で事業成長を実現するための人材戦略 ノーリツ様・beyond global group様

クロージングムービー 統括・今後に向けて

2025年03月21日