成長企業であり続けるための人材マネジメント

- ニッチトップ企業に求められる組織改革・人材育成の進化 -

エスペック株式会社

総務人事部部長 武甕 拓也 氏

組織・制度改革プロジェクト 南 勇太 氏

【セッション概要】

長期ビジョンの実現に向けて、従来の人事機能を強化するべく組織・制度改革プロジェクトとして立ち上がり、継続的な取り組みをされていらっしゃるエスペック株式会社。本セッションでは、中心となってプロジェクトを推進されるおふたりをお招きし、取り組みについてお話しいただきました。

人材データによる”今”のリーダーたちの姿を可視化することで、育成コンテンツへと反映し、新たなリーダーシップへの挑戦とマネジメントスタイルの進化を遂げられています。特に、個人の資質を測定する「ProfileXT®」とリーダーとしての発揮行動を測定する「CheckPoint360°™」の2つのデータ活用による”人材育成”アプローチを紐解きます。

また、改革に向けてデータ活用に対する導入時の葛藤や、継続して見えてきた勘と経験から脱却した意思決定へのヒント、そしてリーダー自身が自分の強みを力に変えて成長に向き合う姿などリアルな声をお届けします。

(※本記事は2025年1月31日時点の情報に基づいて作成しています。)

登壇者のご紹介

【ゲストスピーカー】

エスペック株式会社 総務人事部部長

武甕 拓也 氏 Takemika Takuya

エスペック株式会社 総務人事部部長兼組織・制度改革プロジェクト リーダー

エスペックモノづくりサービス株式会社 取締役

ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD. 監査役

2000年入社後、営業を経て総務人事部にて、人事、法務、総務業務に従事。

2021年4月より現職。

総務、人事、法務、情報システム部門の統括、取締役会等の主要会議体事務局を通じたガバナンス対応に加え、2022年発足の組織・制度改革プロジェクトでは組織開発、人材開発に取り組んでいる。

【ゲストスピーカー】

エスペック株式会社

組織・制度改革プロジェクト

南 勇太 氏 Minami Yuta

人材業界での営業やサービス業、製造業での人事を経て、2022年エスペックに入社。

組織・制度改革プロジェクトの一員として人事評価制度の改定や組織開発、人材開発の取り組みを推進。

【モデレーター】

HRD株式会社

プロファイルズ事業部 パフォーマンスコンサルタント

𠮷岡 志希 Yoshioka Shiki

組織・人材開発コンサルタントとして、経営・人事部門ならびにビジネスパートナーの支援をしている。

研修講師、認定セミナーの講師も務め、「一人ひとりの希望を引き出し、より良い未来への後押しをしたい」という会社の想いを体現し、出会った方々との共創に勤しむ。

また、事業部の枠を超えてHRD社のアセスメント・サーベイを用いた横断的なアプローチで、他にはない経営戦略実現や企業文化の強化、リーダー育成を推進している。

組織改革は「まずトライ!」から

𠮷岡:セッション2では、「成長企業であり続けるための人材マネジメント、ニッチトップ企業に求められる組織改革、人材育成の進化」についてお届けいたします。ゲストスピーカーは、環境試験器の世界トップメーカーで、グローバルニッチトップ企業100にも選定されたエスペック株式会社様より、武甕拓也さんと南勇太さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。まずはお2人から一言ずついただけますか?

武甕 :はい。私は総務人事部と組織・制度改革プロジェクトの責任者をやっております武甕と申します。

本日はどうぞよろしくお願いします。

南:私は組織・制度改革プロジェクトの南です。本日、よろしくお願いします!

𠮷岡:それでは早速ですが、まず武甕さんから会社紹介をお願いできればと思っております。

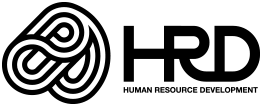

武甕:はい。弊社は、エスペックと申しまして、1947年創業でございます。従業員数はですね、連結で1800名ぐらい、単体では800名ぐらいの会社でございます。売上高につきましては大体600億円ぐらいの規模でございまして、海外売上比率が半分ちょっとでございます。あと、環境試験器のシェアは、グローバルで3割、国内で6割をいただいている状況です。

私どもは、環境試験器で培いました環境創造技術で事業を拡大してきました。先端技術の実用化で行われる環境試験器で事業を行っております。環境試験器の例を申し上げますと、例えばスマートフォンがあります。スマホは極寒の氷山でも使えますし、炎天下の砂漠でも使えるということで、いろいろな気象環境で使われるんですけれども、それはなぜ可能かと言いますと、製品開発をされている会社さんで事前に環境試験器で検査をされているからです。このように環境試験器というのは、温度や湿度という環境因子をコントロールしてさまざまな環境を作るものでございます。

𠮷岡:ありがとうございます。私たちが多分日々使っているものが、エスペックの試験のおかげで使えているんだなということが改めてわかりました。

武甕:おこがましいですが、そういう社会貢献的なところは、社員も感じながら日々勤めております。

𠮷岡:ありがとうございます。今回のテーマは「新しい人事部のあり方」と題しまして、人事部の枠を超えた人事機能のあり方っていうことを改めて伝えていける、そんなセッションです。ぜひお楽しみください。

では、「組織・制度改革プロジェクト」の紹介をお願いいたします。

武甕:「組織・制度改革プロジェクト」は2022年4月に設立いたしました。弊社の現在の社長の荒田知(あらた・さとし)が就任したタイミングで設立しておりまして、社長の思いが入ったプロジェクトです。ビジョンとして実現したい姿には文化面もあります。ビジョンと現状のギャップがあるので人事面だけではなく、文化面も含めて、それを埋める取り組みをしたいということで設置いたしました。

メンバーについては、写真にありますように7名のおじさんたちで構成されております。ポイントとしては、人事のプロは今、ここにいる南だけで、それ以外のメンバーは営業や工務出身でほぼ経験がないメンバーで構成しています。

𠮷岡:とってもいいお写真ですね(笑)。このポーズにはなにか意味があるんですか?

武甕:たまたま創業75周年のイベントがありまして、組織を紹介する写真を撮ったというものです(笑)。

𠮷岡:ありがとうございます。では、このプロジェクトですけれども、あえて人事部とは切り分けて動かしている点が特徴的ですが、これについてお2人が感じられている良さや結果的に思うことなどはありますか?

武甕:そうですね。人事はどんな時でも課題山積で、日々の業務に追われている状況だと思うんですけれども、そんな中で組織を分けることで、短期的・中長期的な取り組みをそれぞれ独立して進められるところが良い結果に繋がっているんじゃないかなと。

𠮷岡:南さんはいかがですか。

南:そうですね。組織改革、風土改革を進めていく中で新しく社長が掲げたプロジェクトですが、組織を分けて、そこに専任の人材を置くという姿勢を見せたのは、社員にとっても「本気で経営をやろうとしてるんだな」と、本気度が伝わりやすかったのかなと感じています。

𠮷岡:プロジェクトに専念できるというところと、本気度が会社のなかでも伝わっていきやすいと感じられていたのですね。また、立ち上げ当初の進め方も、特徴的だったと聞いています。

武甕:そうですね。プロジェクトということで、いわゆるPDCAのPのところに時間をかけすぎないというところを1番心がけました。

あと、さまざまな施策をやる中で、1度にドカっと進めるということはイメージしていました。例えば決済について、申請すると時間がかかるものも、畳みかけるように進めると。これは決してゆるくするということではなく、スピードを意識しました。もしトラブルがあっても、渦中で修正すればいいという心持ちでした。

𠮷岡:南さんから見て「武甕さんだったからこそだな」みたいな部分はありますか?

南:そうですね、私は人事の経験がそれなりに長い中で、他社さんの先進的な事例を拝見していると、どうしても、目的本位になりがちで、それは当然必要なことだとは思うんですが、このプロジェクトでその本気度を伝えていくという中で、バッと社員に伝えていくという意味だと、武甕のこの“まずやってみよう”という姿勢が非常によく表れていて、結果としてはすごく良かったのかなと思います。

武甕:今日は優しいな。良い言い方をしてくれています。

𠮷岡:普段は結構厳しめ?

武甕:そうです(笑)。

南:「とりあえず、やってみたらええんちゃうか」みたいなラリーは、今でこそ少なくなりましたけど初期はありましたね。

𠮷岡:そうなんですね。冒頭にあったように、いろんなメンバーが集まっているからこそ、新鮮な心持ちというか、皆さん、まずやってみようというところだったんですね。

武甕:そうですね、プロジェクトメンバーには、人事の専門家がいないと申し上げましたけれども、私も含めて素人の強みみたいなところが出せているんじゃないかなと。

𠮷岡:「組織・制度改革プロジェクト」は「ESPEC Vision 2025」というビジョンとも繋がりがあると聞きました。

武甕:そうですね。ビジョンっていうのは“10年ビジョン”で、2025年が最終年度のものです。そこを進めるにあたって、姿勢として「まずトライ」というのを後ろ盾として便利に使っています。

𠮷岡:それは受け手というか、社員としても比較的わかりやすいですよね。

武甕:はい、社員全員に伝えていることですので、それを実際にやっているということだけです。

𠮷岡:ありがとうございます。「まずトライ」っていうところの中で、弊社HRDともご縁をいただきまして、お付き合いが始まっているかと思います。

「見えている姿」と「本当の姿」—リーダーの現在地をどう測る?

𠮷岡:弊社との具体的なプロジェクト概要や、位置付けも教えていただけますか。

武甕:そうですね、HRDさんとはマネージメントスタイルのアップデートで、管理職研修でお世話になっています。私ども環境試験器の分野で成功してきているということがあり、比較的、管理職が正解を持ってるようなケースが多くて、そうなるとマネジメントのスタイルが管理型になってしまっていました。

ただ、変化の激しい時代において、過去の成功が通用するとは限りませんので、マネジメントが管理・指導というところではいかがなものかというのがあったので、支援型にシフトしようと考えていました。それを進める上で、現在地はどうなんだというのを、管理職の状況をデータで把握しようとして、お世話になることになりました。

𠮷岡:大体、今3年ほどのお付き合いをいただいていますね。では、その「現在地を知る」ということの、具体的なお取り組みを伺えますか?

南:そうですね、現在地を知るというところで申し上げますと、まずこのプロジェクトが発足するタイミングで、執行役員と管理職、百数十名全員が「ProfileXT®」と「CheckPoint 360°™」を受けるところがスタートになってます。

過去からの経験で「当社の部長職は多分こういう感じだろう」とか「あそこの部門のマネージャーは多分こんな感じだろう」みたいな、印象や思い込みで「当社の管理者像はこうだ」というのはあったんですが、それだけではなくて、データを用いてまずは現在地を正しく知ることがさまざまな取り組みを進めていく上でのスタートになるとして、行っていきました。

𠮷岡:感覚的だったり、印象って、どの企業さんもあることだと思うんですけど、それをデータでしっかりと見ていこうというのはなかなかないことですね。 ひとつ私からも補足できたらと思います。資料で今の取り組みの説明を差し上げたいと思います。

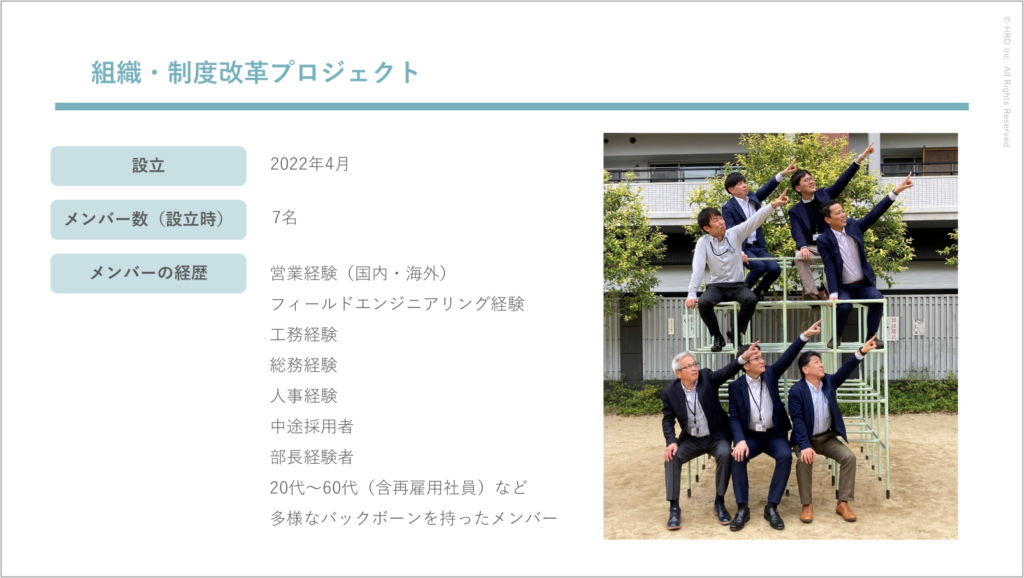

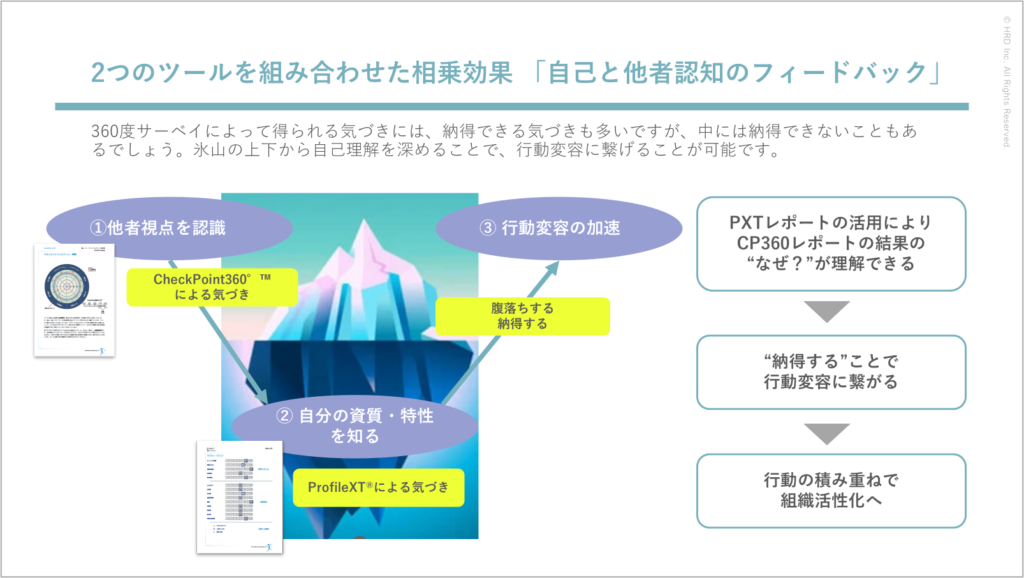

𠮷岡:先ほど武甕さんが、会社紹介のところで軽くフックをかけていただいた“氷山”のイラストなんですけれども、人物像として改めて氷山に例えた時に、その上と下、見えている部分と見えていない部分があるというものです。氷山の上の見えている部分は、いわゆる発揮行動です。今、目の前で起きている発揮行動を測っていくところで「CheckPoint 360°™」を導入いただいてました。

一方、氷山の下は「ProfileXT®」というものです。普段、見えづらい資質や行動特性――英語で言うとビヘイビアルパターン(behavioral pattern)と言ったりします――ここを測っていくツールです。

見えづらい部分や資質がわかるという意味では、自分自身がなぜついついこういう行動をしているのかなどを追求できるので、ご活用いただいています。

あとは、オープニングでもあったように、パーソナリティ心理学の特性論を用いて作られたアセスメントになっていて、こういったところを、エスペックさんには見ていただいております。

ではこれを経て、改めて他にもされてきたお取り組みをご紹介いただけますか?

南:はい、先程申し上げた通り、執行役員、管理職が「CheckPoint 360°™」「ProfileXT®」を受けた後、HRDさんに協力いただきながらフィードバックのワークショップを実施いたしました。そこではまず「自分自身を知る」と「周囲から自分の行動がどういう風に受け止められているのか」を知るためのものです。その後も1年に1回は、フォローアップの研修を行っています。

その内容は、CheckPoint 360°™を参考に、本人の評価と周りからの評価、あとは、上司がどういうスキルセットが重要だと思っているのかなどのギャップと、その支援型リーダーシップへの転換で必要な要素を組み合わせてワークショップの内容を考えていくということに取り組んでいます。過去2年ですと、1on1のためのコーチングの考え方、スキルの研修や、あとは人材育成につなげていくための職責委任というようなところのワークショップを行っています。

𠮷岡:はい、データを取って終わりではなく、それを使ってさらなる展開へすでに着手されていらっしゃるところなんですね。実際に受けている方々のお声としては、どのようなものが上がっていらっしゃいますか? ご本人や経営陣サイドの声がそれぞれあると思いますが…。

南:実際にワークショップを受けた管理職からは、例えば会社から「望ましい管理者像」を示していますが、自分の特性や強み弱みをよく理解した上で、ではそこに合わせてどういうアプローチで向かっていくのか、について「納得しやすい」「理解しやすい」「腹落ちしやすい」という声がありました。やはり管理職は、自分の行動が周りにどう伝わっているかわからない部分で不安を感じたりする中で、周りにどう思われているかがわかるので、その後の行動変容にも繋がっていきやすいのだと思います。

また人事サイドとしては、今までは「多分こうじゃないかな」という仮説で、ワークショップの内容を企画していたのを、研修機関として拠りどころにするものができました。ワークショップの冒頭で「なぜこのワークショップ、こういうプログラムの内容にするのか」を説明する際に、「CheckPoint 360°™」を説明の根拠、背景にすることで、説得力が増します。そうすると、管理者の気持ちを向けていきやすいので、すごくありがたいですね。

𠮷岡:ありがとうございます。両者ともに腹落ち感、納得感、説得力などを踏まえて、ご活用くださっているんですね。今の部分も少しスライドを使って、追加でご説明していければと思います。その腹落ち感や納得感というのは、エスペックさんが氷山の上下を見ていただいているのもすごく大きいかなと考えております。

改めて「CheckPoint 360°™」が氷山の上で、他者からの発揮行動を受け止めた際に「なぜ、こういう結果になっているんだろう」となっていたとしたら、氷山の下のところで「あ、自分にはこういう特性があるから、こういう行動が出ている(発揮)んだな」と捉えていただくことで、「なぜなのか」に納得感が生まれます。それ故に、どう変えていったらいいのかを描いていただきやすくなっていると思います。それをしっかりと、1on1や職責委任など「プラスアルファで何を強化していくといいのか」に繋げていただいているということですね。

とはいえ、ご苦労が全くなかったわけじゃないと思いますが、振り返ってみていかがですか?

武甕:そうですね。我々の会社は規模が大きいわけではありませんので、経営陣の頭の中には「誰がどういう人間なのか」の情報が入っているので、実際にアセスメントをする必要があるんだろうか、という懐疑的な見方はありました。ただ、そこにつきましては、実際に経営陣にも「ProfileXT®」「CheckPoint 360°™」を受けてもらい、フィードバックや研修も受ける中で、どういうものか理解し、納得して進めることができています。今では部長などの上級人事のときの裏付けデータという形でも利用しているので、運用上はうまくいってるのかなと思います。

𠮷岡:そういったところまで使っていただけるようになったのは、この3年間の変化でもありますよね。確かに最初はどうしても、懐疑的だったり、「わかっているよ」というお気持ちもあったと思いますが、その部分は体験されて、変わっていったところかと思います。ちなみに、武甕さんは体験されていかがですか?

武甕:そうですね…私が気がついたのは、フィードバックの数字が弱くて(笑)。私自身はちょっと気をつけようと思います。

「勘と経験」から一歩先へ

𠮷岡:ここまでは取り組みについてが主なお話でしたけれども、今最後のお話に出てきたように、人材データを客観的に見て、活用の仕方があると思いますが、今お二人はどのように考えられていますか?

武甕:私自身は、勘や印象などの感覚は非常に大切だと思っていますが、それに加えてデータがあるというのは、説得力が全く違いますので、そういう数字の強さをうまく利用して、施策をより効果的にすすめられたらいいなと思っています。

南 :武甕の観点もそうですし、支援型リーダーシップマネジメントスタイルの変革するという点においては、もう少し定点観測的にこの「CheckPoint 360°™」を活用して、管理者へのフィードバック機能や機会を継続的に設けていきたいなと思っています。

例えば、管理者がその「CheckPoint 360°™」の結果を見て「こういうところを頑張っていこう」と思って取り組んで、それが次に「CheckPoint 360°™」を受けると、「こういうのってメンバーに伝わったな」とか、「これが伝わっていないならもう少しやり方変えよう」というような実感が得やすくなると。実感が得やすくなることは、また次の行動変容のモチベーションになると思うので、そこに繋げていきやすいと思うので、そういうサイクルをうまく回していければより良くなるんじゃないかなと考えています。

𠮷岡:さらなる活用を、というところですね。おっしゃっていただいたように、すでに他でもお持ちのデータとかを使って、それと組み合わせたりして、分析したりデータを見ていくことにもご活用いただけるかなと思うので、さらに可能性を秘めていて、広げていける部分でもあります。また南さんがおっしゃってくださったような「定点で」っていうのは、本人が常に上昇志向を持って、変わっていくことを止めない、というのを大切にされているのかなと思います。

改めてありがとうございます。成長企業であり続けるためには、社員1人ひとりの変革や、成長を止めないっていうところから、それが結果的には組織改革となって、成長企業であり続けられるっていうことなのかなと思います。

これまでの取り組みの部分と、あとは実際の人材育成のお話や声を頂戴しました。あっという間に30分が過ぎようとしておりまして、何かお2人が追加でお伝えになりたいことはありますか。

南:去年も一昨年も、画面の向こうでこの「HRD NeXT 」を拝見させていただいていて今日、こういう形で登壇させていただいて、皆さんのお役に立てる話ができたかどうかちょっと不安ですが、非常に貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。

𠮷岡:こちらが先にお礼を言うべきところを(笑)、ありがとうございます。ご覧いただいていたからこそ、今日この場を迎えられて私ともう1人の担当も大変喜んでいるんじゃないかなと思います。人事機能のあり方を教えていただいて、大変有意義な時間でした。改めて、これからも、データ活用の支援などでお手伝いさせてください。

本日はお2人に、貴重なお時間、お話いただきましてありがとうございました。

オープニングムービー 2040年に向けた世の中の流れ

Session01講演レポート DE&Iの実践に向けてチームビルディングにおけるDiSC®活用事例 日立アカデミー様

Session02講演レポート 成長企業であり続けるための人材マネジメント エスペック様

Session03講演レポート 「日本で一番、人をよく見る会社」になるために MXモバイリング様

Session04講演レポート グローバル市場で事業成長を実現するための人材戦略 ノーリツ様・beyond global group様

クロージングムービー 統括・今後に向けて

2025年03月21日