なぜ多くの従業員が「充実していない」のか──そして、リーダーにできることとは

原文:Why Most Employees Aren’t Thriving and What You Can Do About It

モチベーションとは不思議なものです。

それは人を突き動かす原動力であり、昇進や目的意識、あるいは「仕事がうまくいった」という達成感など、何かしら意味のある見返りによって育まれます。しかし、モチベーションは決して真空の中で生まれるものではありません。内発的な意欲と、外部環境──つまり組織から与えられる条件や支援──の絶妙なバランスの上に成り立っているのです。そして今、そのバランスが大きく崩れつつあります。

コロナ禍を経て、働き方が再び“元に戻る”中で、多くの企業が出社回帰を促し、柔軟性を削減し、テクノロジーへの依存を強める一方で、それに見合う恩恵やインセンティブを示せていない現状があります。そうしたなかで、従業員が「自分には何のメリットがあるのか?」と問い直すのは、ごく自然な流れと言えるでしょう。

経営陣が「対面のコラボレーションは活力を生む」といった前向きなメッセージを発信している一方で、現場の実感はそれとは異なります。多くの従業員が「疲弊している」「過重労働を強いられている」「サポートが不十分だ」と感じており、裁量権は失われ、信頼は揺らぎ、そしてモチベーションは、確実にしぼんでいるのです。

Wiley Workplace Intelligenceでは、こうした現状をより深く理解するために、1,500人以上のビジネスパーソンを対象に調査を実施しました。いま、職場におけるモチベーションはどうなっているのか? どの層にエネルギーがあり、どの層が沈んでいるのか? そして、「ストレス」はその構造にどのように影響しているのか?──明らかになったのは、今こそすべてのリーダーにとって“警鐘”として受け取るべき結果でした。

調査の結論は、極めて明快です。いま、大半の人が「充実していない」状態にある──そして、それに目を向けなければ、失われるのは士気だけではなく、パフォーマンス、定着率、そして組織の持続的な回復力そのものなのです。

ストレスは“新たな日常”に

今や職場におけるストレスはあまりに日常化しており、つい見過ごされがちです。しかしそれは、単なる“雑音”ではありません。ストレスは、人の行動や思考、パフォーマンスを根底から左右する要因なのです。

今回の調査では、従業員の4人に3人が中程度から重度のストレスを感じているという結果が明らかになりました。これは単なるウェルビーイングの問題ではなく、明確な「生産性の問題」です。慢性的なストレスは集中力を奪い、エネルギーを消耗させ、協働や創造的な活動を困難にします。疲れている──では済まず、もはや「限界に達している」状態なのです。

前回の記事でも取り上げたとおり、いま私たちは「変化の連鎖クライシス(change cascade crisis)」に直面しており、リーダーがその渦中で人々が何を感じているのかに耳を傾ける時期に来ています。

それにもかかわらず、多くの企業はさらなる方向転換や複雑化、新たな期待値を次々に課しながら、支援体制の見直しを怠っています。その結果として、目的意識を見失い、限界まで引き伸ばされた組織が生まれつつあるのです。

もちろん、現在の企業文化や利益重視のトレンドの中で、こうした流れに抗う理由が見いだせないと感じるリーダーもいるかもしれません。しかし、いずれ振り子は必ず逆に振れます。そのとき、手元に残っているのは、果たして献身的で、意欲的で、組織に誇りとやりがいを感じている従業員たちでしょうか?

モチベーションとストレスの方程式

モチベーションとストレスはそれぞれ独立して存在するものではなく、相互に強く影響し合っています。その組み合わせ方によっては、パフォーマンスを後押しすることもあれば、燃え尽きを加速させてしまうこともあります。

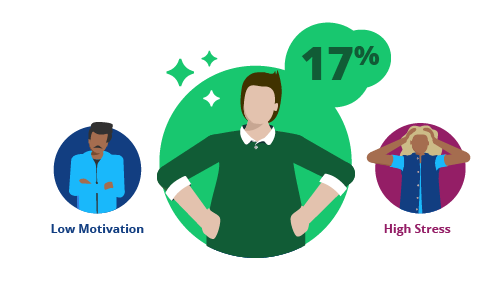

私たちの調査で特に注目すべきだったのは次の点です:

高いモチベーションと適度なストレスという“理想の状態”にある従業員は、わずか17%しかいないという事実です。

彼らは、エネルギッシュで集中力があり、長期的に安定したパフォーマンスを維持できる人たちです。。

「高いモチベーション」と「適度なストレス」の“理想ゾーン”にいるのは、わずか17%

しかし、多くの従業員はこの理想ゾーンの外側にいます。

中には「強いモチベーションはあるが、過度なプレッシャーにさらされている」という人もいます。これは持続可能ではなく、燃え尽き症候群に直結しかねない危険な組み合わせです。

一方で、「ストレスが強く、モチベーションも低い」状態の人も多く、これは離職率の高さを予測する強い指標とも言われます。

こうした状態は、単なる人事課題にとどまらず、ビジネスそのもののリスクでもあるのです。

勤続年数の罠

モチベーションは一定ではありません。時間とともに変化します。今回の調査で私たちが注目したのは、この「勤続年数パラドックス」とも呼べる現象です。

新入社員は、意欲的にスタートを切ります。貢献したいという気持ちや、大きな可能性を秘めた期待感を持っているのが一般的です。ところが、この熱量はおおむね入社2〜5年あたりで減退し始めます。実際、今回の調査では、最もモチベーションが低かったのが「中堅層(mid-career)」でした。

中堅層のモチベーションが最も低い

このモチベーション低下は、怠慢や意欲の欠如によるものではありません。多くは「期待との乖離」が原因です。中堅層は往々にして最も生産性が高い時期にありますが、同時に、成長機会の停滞、キャリアの不透明さ、要求の増加といった課題に直面しています。彼らはチームの中核を担う存在でありながら、静かに燃え尽きつつあるのです。

一方で、ベテラン社員の一部には、モチベーションの回復傾向も見られました。しかし依然としてリスクは残ります。多くの変化を乗り越え、深い知見を蓄積しているにもかかわらず、そうした価値が見過ごされたり、十分に活かされていないと感じているケースが少なくありません。

なぜ「モチベーション」は、もっと注目されるべきなのか

モチベーションは、あると嬉しい「おまけ」のように捉えられがちです。あれば素晴らしいけれど、なくても業務は回る──そう考える人もいるかもしれません。しかし、データはそれとは異なる現実を示しています。

従業員がモチベーションを持っているとき、その影響は波紋のように広がります。実際、モチベーションの高い従業員は、高品質な成果物を生み出す確率が73%も高いことがわかっています。さらに、創造性や協働性、主体性も高くなります。これらは単なる「ソフトスキル」ではなく、イノベーションや顧客満足、長期的な成功の土台となるものです。

モチベーションは、ただの「気持ちの問題」ではありません。それは「パフォーマンスの問題」でもあるのです。急速な変化と絶え間ない混乱が日常となった今、モチベーションによるわずかな違いが、組織の競争力を大きく左右する時代になっています。

今、リーダーにできることとは?

組織が「モチベーションを育む文化」を築くには、まず、リーダーが人の導き方・支え方・耳の傾け方を根本から見直す必要があります。

モチベーションを高めるために、リーダーが今すぐできること

マネジャーへのトレーニング提供

中堅社員を支援する

チームの一体感を促進する

第一に、マネジャーに注目してください。

従業員のモチベーションに最も強い影響を与えるのは、マネジャーの質です。優れたマネジャーは、部下のストレスを和らげ、物事を明確にし、仕事に意味を見出せるよう導きます。逆に、マネジメントに課題があると、たとえ良質な組織戦略であっても成果に結びつきません。

第二に、中堅層の従業員に目を向けてください。

この層は、実は最もリスクが高いにもかかわらず、見落とされがちです。不安定な状況下であっても、成長の機会、意味のあるフィードバック、そして明確なキャリアパスが得られるよう支援することが重要です。

第三に、チームの力を過小評価しないでください。

モチベーションは個人の内面だけでなく、社会的な要素にも大きく左右されます。人はチームとつながり、共通の目標に向かっていると感じられるとき、より意欲的に、主体的に関わろうとするものです。

そして最後に、エンゲージメントの測り方を見直してください。

年1回の調査だけでは遅すぎますし、範囲も広すぎて実態がつかめません。もっと高い頻度でのチェックインやパルスサーベイ、リアルタイムなフィードバックツールを活用して、従業員の「今の状態」に耳を傾けましょう。重要なのは、データを集めることだけでなく、それをもとに具体的なアクションを起こすことです。組織文化をよりよくするために、意図を持って傾聴し、変化を促す。この姿勢が信頼を育み、モチベーションを高めていくのです。

おわりに

最適な「モチベーション × ストレス」状態にある従業員は、わずか一握りに過ぎません。多くの人が静かに、あるいは顕在的に、疲弊しながら働いています。データはもちろん重要ですが、本質は“人”です。――優秀で、貢献したいという意欲をもつ人たちが、混乱の続く今の時代に力を発揮できる環境を必要としているのです。

モチベーションは、決して神秘的なものではありません。意図を持って育むことで、確実に高められるものです。そのためには「聴くこと」、そして「働き方・リーダーシップ・ウェルビーイングの捉え方」を変えることが求められます。

人が育つ環境をつくれば、ビジネスも育つ。

それは、明確な因果関係なのです。

原文:Why Most Employees Aren’t Thriving and What You Can Do About It

執筆:Janelle Beck, Senior Copy Editor & Tracey Carney EdD, Research Manager

出典:WILEY Workplace Intelligence|Everything DiSC®(2025年9月26日公開)

◆ WILEY Workplace Intelligence 翻訳記事一覧はこちら

HRDとWiley社のパートナーシップについて

HRDは、米国Wiley社と日本国内における独占販売契約を締結しており、同社が提供する各種アセスメントの日本語版開発および総販売代理権を保有しています。

現在、日本では主に以下の4つのアセスメントを提供しております:

- Everything DiSC®:対人関係と行動傾向を可視化し、組織内のコミュニケーションを促進

- ProfileXT®:職務適性を測定し、採用・配置・育成の精度を高める統合型アセスメント

- CheckPoint 360°™:リーダーの現状と課題を多面的に捉える360度フィードバックツール

- Organizational Alignment Survey:組織の一体感・方向性の共有度合いを測定するサーベイ

またHRDでは、Wiley社からの最新の調査レポートやグローバル動向を継続的にキャッチアップし、日本のビジネス現場に向けて発信・解説する取り組みも行っています。アセスメントの活用にとどまらず、人的資本経営・組織開発の最前線を共有し続けることが、私たちの使命の一つです。

※日本語版以外のご提供も当社にて可能です。詳しくはお問い合わせください。

※当社はWiley社より「2024 Platinum Award Winner」を獲得しています。本アワードは、全世界のパートナー企業のうち上位1%のみに贈られる名誉ある賞です。

We are proud to have received the “2024 Platinum Award” from Wiley. This prestigious honor is awarded to only the top 1% of Wiley’s partner organizations worldwide.

※本記事の著作権は米国Wiley社が保有しています。

※記事の内容、画像、図表などの無断転載・無断使用を固く禁じます。引用される場合は、出典を明記の上、適切な範囲でご使用ください。

Copyright Notice

※This article is copyrighted by John Wiley & Sons, Inc.

※Unauthorized reproduction, use, or redistribution of any part of this article—including text, images, or diagrams—is strictly prohibited. When quoting, please clearly indicate the source and ensure usage is within appropriate and fair limits.

2025年09月29日

Everything DiSC®紹介資料

本資料では、Everything DiSC®がもたらす体験や対人関係についての尺度、組織カルチャーの共通言語となる特徴についてご説明し、併せて学術的背景、DiSC®理論概要、レポート詳細、活用事例などをご紹介しています。