挑戦をやめたときが 指導者を辞めるとき―― 日本代表コーチと考える「限界突破教育」

韮原祐介の匠たちの育成哲学 第2回

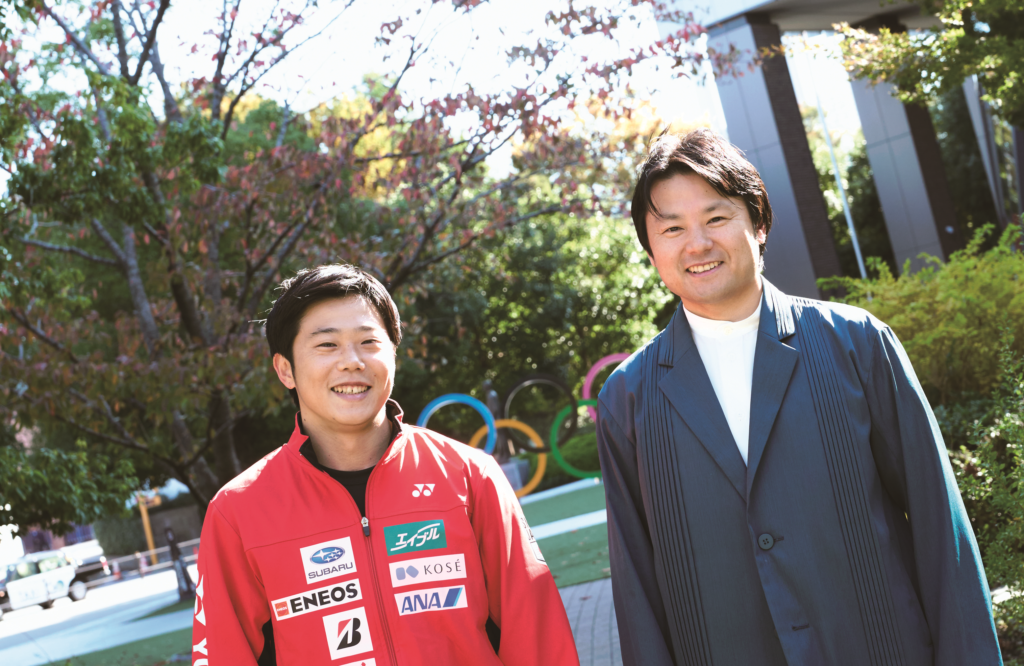

ゲスト:米谷 優 氏

(スキー日本代表チームコーチ、実業団マネージャー)

パーソナリティ心理学を活かして組織と人材の課題を解決するコンサル企業「HRD 株式会社」代表取締役・韮原祐介氏が、“人を育てる立場”にある、各界のリーダーやトップをゲストに迎え、人材育成と自己成長をテーマに語り合う当連載。<br /> 第2回となる今回はスキー日本代表チームコーチである米谷優氏と「教えること」について本音で語り合う――。【雑誌『サイゾー』にて連載中:2025年2月号より転載】

対談者のご紹介

韮原祐介(にらはら・ゆうすけ)

HRD株式会社 代表取締役

1983年、千葉県生まれ。慶應義塾大学卒業後、アクセンチュア、ブレインパッドにて戦略策定、組織改革、AI・データ活用などのさまざまなコンサルティングプロジェクトに従事。現在は、HRD株式会社にてパーソナリティ心理学を活用してクライアント企業の人材と組織の課題解決を支援。東京大学非常勤講師、東進デジタルユニバーシティなどを歴任。著書に『いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本』(インプレス)、『サイバー攻撃への抗体獲得法』(サイゾー)がある。

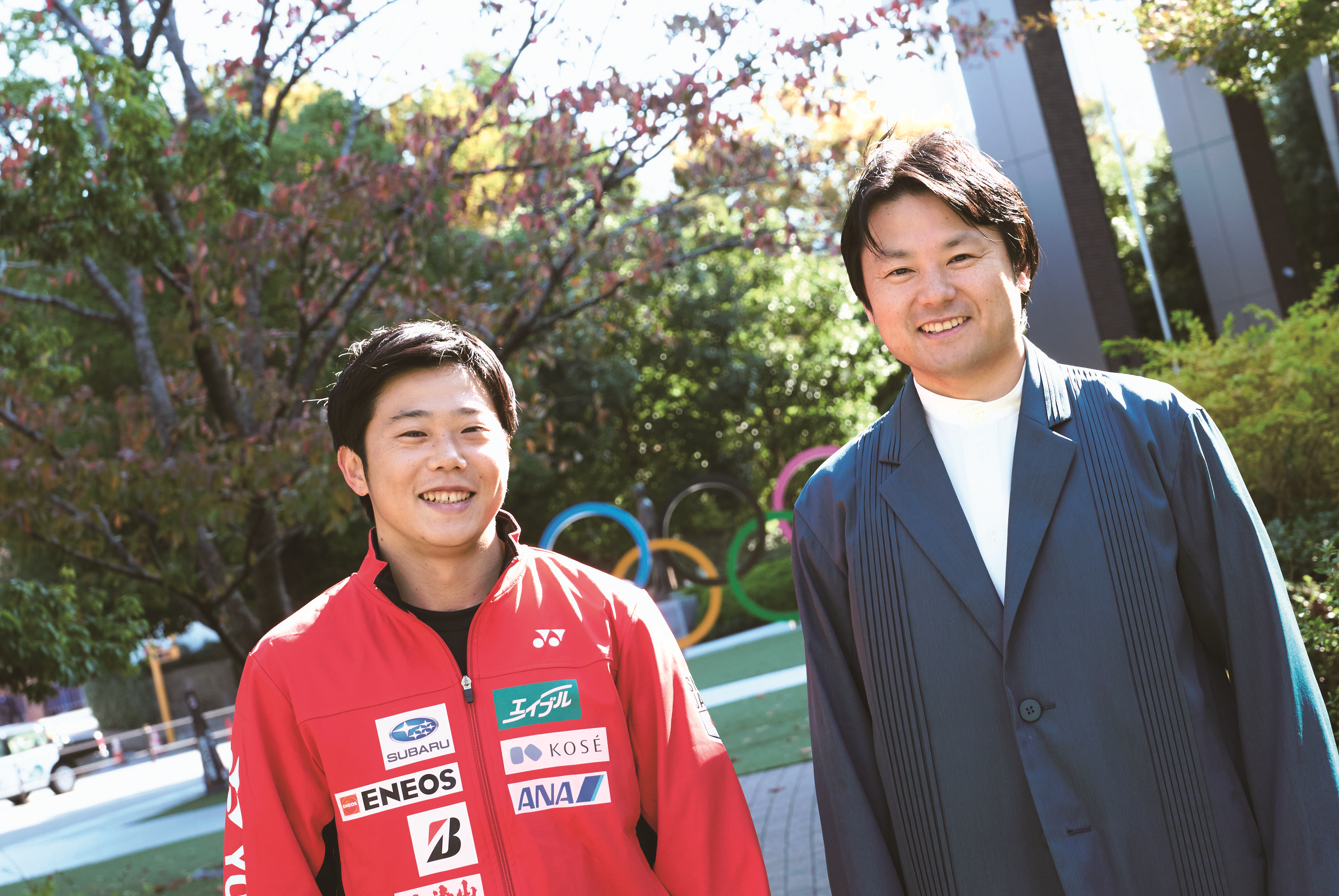

米谷 優(よねや・ゆう)

スキー日本代表チームコーチ、実業団マネージャー

東京都出身のスキーヤー。元世界選手権・W杯代表。競技活動の傍ら、自身で作成したプレゼン資料を片手にスポンサー活動を精力的に行い日本のフリースキーヤーとして初めて実業団契約を締結した。競技引退後は、実業団のマネージャー、ナショナルチームコーチに就任。不動産業に従事しながら、ライフワークとして競技普及・育成活動に取り組んでいる。

YouTube〈Total Skiing Fitness〉

Instagram〈@yuyoneya〉

X〈iloveyupeace〉

米谷優(以下、米谷):韮原さんと初めてお会いしたのは、2019年3月、それこそスキー場でした。僕自身、現役を引退して、これからどんなセカンドキャリアを築いていこうかなと模索していた時期。僕たちがやっているフリースタイルスキーは新しい競技で、引退したアスリートのロールモデルが少なく手探りでした。新しいことを始める時って、やっぱり不安じゃないですか。そんな時にアドバイスをもらうとしたら、別の競技の人やビジネスパーソンなどで成功している人もいいのかなって。これまで学んだことを噛み砕いて自分の中にもう一度落とし込んでいくということが必要だと思ったんです。

韮原祐介(以下、韮原):それはそれは。ただの遊びでスキーに行っただけのつもりでした(笑)。改めて伺いたいのですが、そもそもフリースタイルスキーとはどういう競技なのでしょうか?

米谷:スノーボードやスケートボードのような競技をスキーの道具を使って行うと言えばわかりやすいでしょう。タイムや飛行距離ではなく、難易度やクリエイティビティの評価を競う採点競技です。採点も、新しい技で回転軸が増えたとか、アート的な要素があるとか、誰もやっていないことも評価される世界です。

韮原:米谷さんのご出身は東京です。なぜスキーを本格的に始めたのでしょうか?

米谷:まず、両親がスポーツ関係の仕事をしていました。子どもの頃、スキーに連れて行ってもらって楽しかった記憶もあります。そして、中学2年生の林間学校のような行事でスキーに行ったのですが、それがものすごくおもしろくて。夢中でコースを滑っていたら、指導してくださった方に「本格的にやってみないか?」と勧められて。

韮原:才能を見抜かれたんだ。

米谷:相当楽しそうに滑ってたんでしょう(笑)。担任の先生も、学校来なくていいからスキーでいけるところまでやってみろとか、周りの人が全員、やれるところまでやってみなよと言ってくれて。両親も放任主義というか(笑)。そしてカップラーメンを買い込んで夜行バスに乗ってゲレンデに行って。当時1000円だったかな、仮眠室で泊まって、オープンからクローズまで一人独学で延々と滑っていました。そういった生活を高校1年生ぐらいまで続けましたね。

韮原:フリースタイルスキーとの出会いは?

米谷:05年に東京ドームで行われたスノーボードの国際大会を見た時です。ちょうどその頃、スキーはおもしろいけれど、型にはまりすぎてると感じていた時期でした。その時にフリースキーヤーの方たちが、エキシビションとしてスノーボード用のジャンプ台でトリック(技)を決めたんです。それを見た時に、自分がやりたいことを目の前で具体的に見せてもらった気がして、ものすごい衝撃を受けました。その後、今はなき神奈川県川崎市にあった「スノーヴァ」という室内施設にハーフパイプなどがあるということで、個人的に練習するようになったんですね。そこで、今は同じく日本代表チームのコーチを務めている藤田サイモンに「君、うまいね。今度僕らの練習会に参加しなよ」と。ここで日本チームの現ヘッドコーチである津田健太朗など、当時世界一を目指していたトップ選手たちに出会って、同じチームに所属させてもらい、一緒に生活をして練習をするようになり、21歳から世界選手権やワールドカップに出場するようになりました。

ビジネスもスポーツコーチも経験と環境で得た知識が重要

韮原:ちょうどその頃、日本人として初めて「ダブルコーク1260」を成功させて一躍国内選手として頭角を現したんでしたよね。

米谷:もう10年ぐらい前ですが横に3回転半しながら、縦に2回転する技でした。当時の日本人選手では誰もやったことのない技でしたが、欧米のトップ選手たちは成功させている。ただ、いきなり雪上でやるのは危険すぎる。そこで、コーチと相談してまずはトランポリンで練習してみようと。まだトランポリンを練習で使っている選手って少なくて。

韮原:以前一緒にトランポリン行きましたけど、当時は斬新な練習法だったんですね。

米谷:最初はトランポリンでも成功しなかったのですが、なんとかできるようになって。じゃあ次は板を履いた状態で、高いところから回転しながら水に飛び込んでみようと。深さが5メートルぐらいある施設が埼玉にあって、下が水なので頭から落ちても大丈夫なんですね。それもできるようになると、今度は長野にあるデカいエアマットのある施設で練習して。最後は雪上でやることになるのですが、難易度が高く「失敗すると死んでしまうよ」って。ですが、国内の大きな大会で日本人として初めて成功、優勝することができました。当時のコーチもできない技でしたが、コーチがいないと完成し得なかった技です。

韮原:いくつかの段階に区切ることで限界突破の大技を習得できたということですね。

米谷:何が必要なのかということを考えながら、タスクを細分化させ組み立てていく〝因数分解〟といいますか。コーチとのこうした経験があるので、今の選手に自分が技術や技そのものを教えられなくても、結果や過程を示すことができる。それが僕たちコーチ陣には必要なことなんだと思います。

韮原:その後、実業団をつくっていくわけですが、スポンサー集めなどは大変だったかと。

米谷:それこそいろんな競技にスポンサードしている企業を調べて片っ端から連絡して、何百社も断られて。どこかの企業の社長が「趣味でスキーに行ってきた」とブログに書いていたら直接連絡したりとか。フリースタイルスキーという競技の知名度の低さを実感しましたね。その中である社長に出会うのですが、最初は「なぜ弊社がスポンサードしないといけないの」とかけんもほろろで。ただ、他の人とは違ったのは「あなた何も発信していないじゃない。自分や競技のことを世間に知ってもらうことから始めたら」とアドバイスをもらって、自分のホームページ制作、ブログ、ツイッター(X)、フェイスブックなどを一気に始めて自己発信するようになりましたね。まだSNSがはやる前のことです。その後、自分の発信を報告したところ「本当にやったんだ」と。現在同社は、スポンサー企業のひとつですね。

韮原:そんな米谷さんは現在コーチとしても活躍されていますが、次世代の育成についてどう考えていますか?

米谷:フリースタイルスキーは技術の進歩も早くて、採点者も頭を抱えるような新しい技が次々生まれますから、技術面では僕がやってきたことを超えている部分がたくさんあります。ただ、どれだけ高度なテクニックも、それを実現するための考え方や理論、精神面などは、僕たちが経験したことの延長線上にあると思うんです。さっき言った逆算して因数分解を行い、今度は若手選手に向けて噛み砕いて伝えてあげることが、僕たちコーチ陣の役割かなと考えています。

韮原:米谷さんのそういう部分は非常に論理的です。その延長線からなのか、不動産ビジネスも手がけられていますよね。

米谷:プロアスリートの選手寿命は本当に短い。引退後のキャリアを考えると資産でも資格でも、何か自分で持っておいたほうがいい。それで、引退後に不動産運用をするようになりましたが、これが本当におもしろい。同じ魚でも焼いたりお刺身にしたりとかいろんな食べ方があるように、同じ土地でもいろいろな使い方があり、それによって価値が全然変わったりする。不動産全般に関する専門的な知識を学び、周辺のさまざまな要素を考えながら、戸建てなのかマンションなのかテナントなのかホテルなのか……それは競技力を高めて、競技会場のコースや気候などの複数条件を計算して挑んできた、競技経験と重なる部分があると思います。

韮原:不動産に興味を持たれたのも、おもしろいきっかけがあったんですよね。

米谷:仕事終わりに白馬の温泉に浸かっていた時、偶然一緒に入っていた2人の外国人と話がはずみました。彼らは不動産投資家だったんです。なんとなくお話をするうちに「いま君がやっていることは確かにすごいが、例えば事故に遭って動けなくなったらストップしてしまう。そのためには自分が動かなくても回る仕組みをつくったほうがいい」という話を聞いて、溜飲が下がった気がして(笑)。

彼らにアドバイスを受けて、まず不動産に関する本を40冊ほど読みました。自分にもできそうな手法がいくつかあったので、実際にそれで生計を立てている人にSNSを通して連絡を取って、仕事のお手伝いをさせてもらったり。その後、2300人くらいが参加する大手不動産会社が企画した不動産投資のコンテストで優勝でき、当初の資金はその賞金を元にしました。今では宅建も取得、スキー以外の選手からセカンドキャリアの相談をされることも増えましたが、自分のビジネスにおける選択肢の幅が広がりましたね。

韮原:進化し続ける技術面など、教えられないことは素直に認めつつ、でも経験則から得た基礎的・普遍的な競技者としての考え方や競技生活に必要なスキルなどは教えられる、と。一般企業の育成の考え方には、会社が望む理想的な社員の姿に近づけることが根底にあると思います。だけどそれでは、育成対象の本人たちから、驚くべき発想、自由な感覚、クリエイティビティといった観点では、会社の想像を超える新たなものが生み出されません。フリースキーの代表選手たちのように、会社の中も社員個々の自立・自由が確立された状況で、一人ひとりが自発的に高い目標を設定して、それに熱中して取り組むという状況をつくり出したいですよね。

米谷:僕らコーチの現役時代ではできなかった、新世代の新たな技術や考え方に触れたことで僕らがインスパイアされ、噛み砕いて整理する。それは何歳になってもできることです。それを実際に競技する選手と共有して考えることで、我々も、そして世界が見たことない新しい〝景色〟にたどり着けるのではないでしょうか。

韮原:あくまで選手主体の考え方というのが素晴らしいです。自分は進化した技術はできないけれど、それぞれの選手の特性によって、ゴールから逆算、因数分解して伝えるやり方はできそうでできない。教育者に本当に求められていることだと思うんです。

米谷:競技に対するそれぞれの理解が進んでいくことで、選手も我々スタッフも、チーム全体としての強さは確実に増していくはず。経験という知識の共有と蓄積をどんどん増やしていこう、そんな思いを持って日本チームは活動しています。そしてなによりも、僕らフリースキーヤーの原点の思いでもある、とにかくフリースキーというカルチャーが好きで、誰もやっていないことに挑戦することが楽しかったことを忘れず、その思いを次の世代に伝えていきたい。チャレンジすることを終えてしまったら、教えることもやめないといけないと思っています。

韮原:ビジネスの世界も同じだと思います。やっぱり誰しも仕事をこなす中で、スリルを感じたり、何かができるようになった時の楽しさを追求できるようになるといいですね。

掲載元:[人材育成イノベーター]韮原祐介の匠たちの育成哲学(サイゾー 2025年2月号掲載)

▶ 記事一覧はこちら

2025年01月12日