「教育」は「共育」――美大教授と考える“共に育つ”新しい教育論

韮原祐介の匠たちの育成哲学 第1回

ゲスト:高橋 理子 氏

(アーティスト、武蔵野美術大学教授)

HRD株式会社代表・韮原祐介が、“人を育てる立場”にある、各界のリーダーやトップをゲストに迎え、人材育成と自己成長をテーマに語り合う新連載。今回はアーティストでもあり、武蔵野美術大学教授でもある高橋理子氏と「教えること」について本音で語り合う――。【雑誌『サイゾー』にて連載中:2024年11月号より転載】

対談者のご紹介

韮原祐介(にらはら・ゆうすけ)

HRD株式会社 代表取締役

1983年、千葉県生まれ。慶應義塾大学卒業後、アクセンチュア、ブレインパッドにて戦略策定、組織改革、AI・データ活用などのさまざまなコンサルティングプロジェクトに従事。現在は、HRD株式会社にてパーソナリティ心理学を活用してクライアント企業の人材と組織の課題解決を支援。東京大学非常勤講師、東進デジタルユニバーシティなどを歴任。著書に『いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本』(インプレス)、『サイバー攻撃への抗体獲得法』(サイゾー)がある。

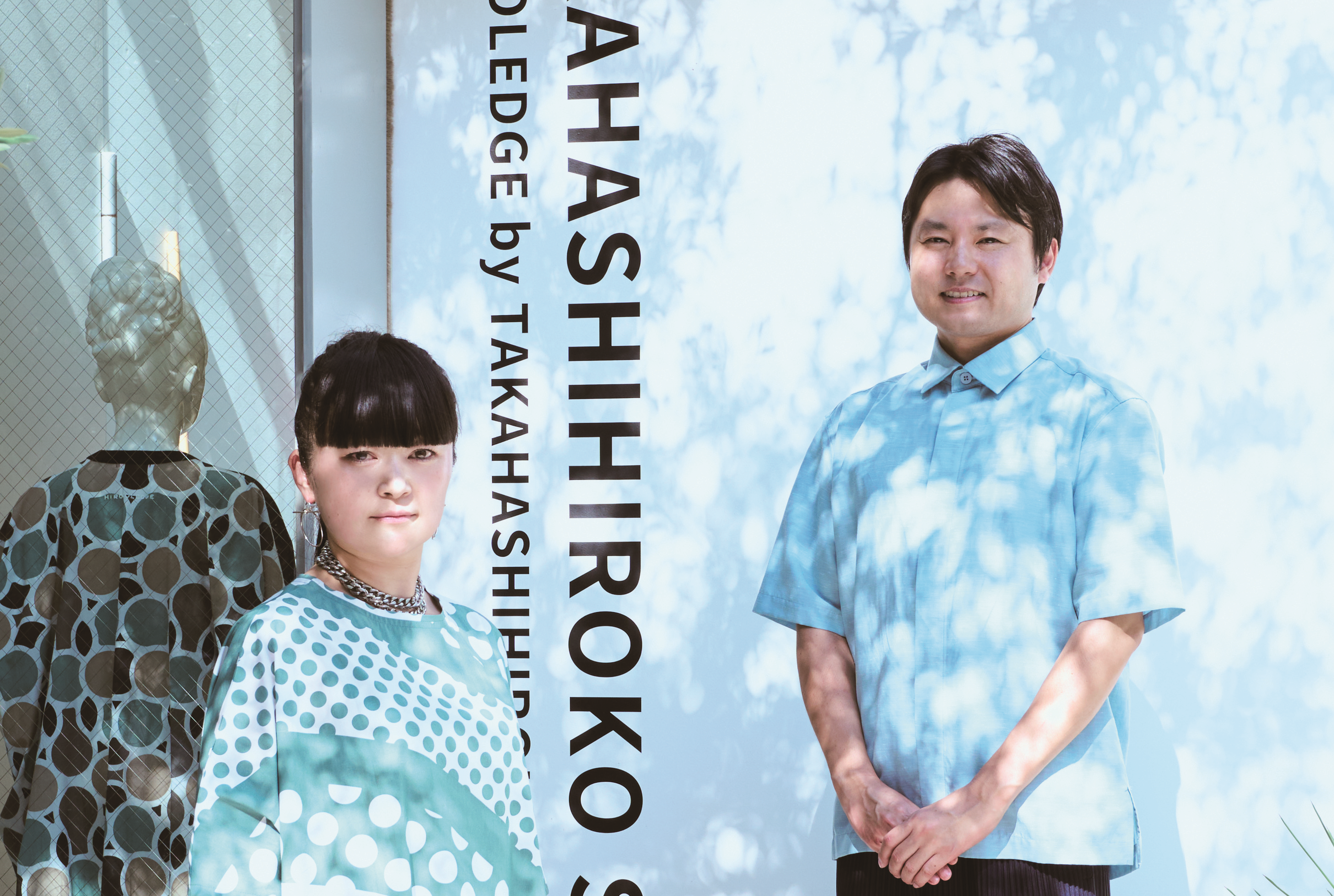

高橋理子(たかはし・ひろこ)

アーティスト、武蔵野美術大学教授

1977年、埼玉県生まれ。東京藝術大学で伝統染織を学び、同大学大学院博士課程を修了。着物を表現媒体としたアートワークのほか、自身のブランドHIROCOLEDGEで日本各地の職人とものづくりを行う。九重部屋や銭湯・黄金湯のブランディング、adidasやIKEAとのグローバルコラボレーション、東京五輪ゴルフ米国代表公式ユニフォームデザインなど、さまざまなプロジェクトを手がける。ロンドンV&A博物館に作品が永久収蔵。高橋理子株式会社代表取締役。武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科教授。

韮原祐介(以下、韮原):僕と高橋さんの出会いというのは、高橋さんの「絵」をあるテレビ番組で見たことからなんですよね。その時は誰が描いたかすらわかりませんでしたが、自分には言葉しか表現のすべがないのに、全然違う形式の円と直線の組み合わせだけで本質的な表現をされている作品に、衝撃を受けました。「これはすごいな!」と。

高橋理子(以下、高橋):私の描いた絵をそういうふうに感じていただけたのがうれしかったです。

韮原:僕、お会いするまで高橋さんがイギリスの国立博物館に永久収蔵された作品をつくっていたり、adidasやFENDI、IKEAなどの仕事もされている、すごい人だということも知りませんでしたから(笑)。

高橋:その後、知人を通じてその話をお聞きして、お会いすることになって。そうしたら、初対面なのに「うちの会社のロゴとかデザインしていただけるんですか?」って(笑)。

韮原:そうそうそう、開口一番に。それこそadidasとかのことを知っていたら、恐れ多くてそんなことお願いできませんでしたよ。だからもう、実際にロゴをお願いできた後は、リテイクとかいくつかの候補から選ぶとかもナシで、一発勝負で、すべておまかせにすると決めていました。

高橋:そもそも私は常にベストのものだけを提案するスタイルなんです。いくつも提案して、自分では一番と思っていないものを選ばれたくないですからね。

韮原:そこまでの確固たるスタンスを持っている高橋さんですが、若い頃にイタリアの巨匠デザイナー、エンツォ・マーリさんから言われたことに大きな影響を受けたそうですね。

高橋:2007年、まだ博士課程在学中で染織の研究をしていた頃ですね。私の展覧会に、飛騨産業という家具メーカーの方がいらして、マーリさんがデザインした家具に合うファブリックを探しているとお声がけいただきました。それで作品を提案したことが最初です。マーリさんとはその後何度かお会いして、付き合いが深まると「お前の作品は日本的すぎる。この先、世界に出ていくことを目指すならこのままでは駄目だ」と怒られました。それまで、一度も日本的なものをつくろうと考えることなく活動をしてきたので、すごく衝撃的な言葉でした。海外の人から見るとそう見えるのかもしれないと。ただ、私は日本的なものを目指すことなく、ごく自然体で表現してきているので、何をどうしたらマーリさんの言う「日本的すぎないもの」が生み出せるのかわからなかった。だから結局、ここまで何も変わらずにきてしまいました(笑)。でも、マーリさんの言葉がなかったら、「円と直線」の組み合わせによる表現を、ここまで追求してこれなかったかもしれません。マーリさんの言葉は叱咤激励だったのでしょう。

韮原:いろいろなメディアでも語られていますが、やっぱり正円と直線だけで表現するというのが高橋さんの作風なんですよね。

高橋:この2つの要素だけでも、あらゆるものが表現できる。それは、2002年の大学院修了制作の時に気が付きました。具体的なものではなく、できるだけ表面的な意味を感じさせない抽象的なものを表現することで、本質に迫ることができるんじゃないかなと。それで、正円と直線にたどり着きました。

韮原:三宅一生さんとも大きな出会いをしていますよね。

高橋:一生さんは西洋のものである「洋服」というジャンルにおいて、日本から世界へ進出したファッションデザイナーの先駆け的存在でした。ご縁があって一緒にお仕事をさせていただき、お会いするたびに、温かい言葉をかけてくださったのですが、ある時「着物のことはよろしく頼むよ」と。高度成長期、洋装が本格的に定着していった時代だったこともあり、着物を手がけるということをしてこなかったとのことでした。これは、今でも私にとって大切な言葉ですし、これがきっかけとなって、着物という存在の大きさを再認識したような気がします。

「芸術を教える」ということ

韮原:そんな高橋さんは、今、武蔵野美術大学の教授としてテキスタイルやクラフトデザインを指導されていますが、教える、育てるという中で何か気づいたことはありますか?

高橋:よく「教えることは学ぶこと」と言うじゃないですか。それを常に体感しています。学生が作品制作に取り組む中でアドバイスをしていると、私にとっても新しい発見があったり、アイデアが浮かんだりする。自分も改めていろいろ試してみよう、気持ちが赴くまま好きなことに向き合ってみようと、忘れていた何かが蘇る感覚がありました。私自身クリエイターとして試行錯誤を続ける日々だからこそ、学生の悩みも手に取るようにわかるんですよね。だから上から目線でただ「頑張れ」と言うのではなく、作品を生み出すことにおける私のリアルな悩みや失敗談を語ることで、知識や経験をシェアしていきたいなと。私の引き出しを全部開けて見せるつもりです。ただ、どの学生にどの引き出しを開けるべきかがわからないから、とにかくたくさんコミュニケーションを取りましょうということはいつも言っています。技法や素材のこと以上に、考え方や生き方を伝えたい。そのために大学で教鞭を執っているという気がしています。

韮原:いやいや……本当に勉強になります。僕も大学で経営工学や情報学などを教えていますが、高橋さんとは、ジャンルも全然違うし、学生との関わり方も違う。東京大学や神奈川大学などで年に数コマ授業をしていますが、学生とはその時間内の付き合いだけで、高橋さんのように、一人一人の学生の思いに対してすべて向き合うことはできないです。講義の中で、今みんなが大学で学んでいる学問は社会ではこう活かされている、学術的な知見と社会との関わりを意識させ、刺激を与えるということはやっています。ですが、高橋先生のようにパッションを持って体当たりしてくれる先生って、なかなかいない気がします(笑)。

高橋:クリエイティブなことって、その人の人間性とか健康状態とか、全部が影響してくると思うんです。学生にもそれははっきり伝えています。どんなにいい作品をつくっても、嫌なヤツだったら、私だって一緒に仕事をしたくないし、知人にも紹介したくないと(笑)。才能の有無以前に、健康で表現活動を継続できること。そして、たくさんの人が寄ってきてくれるような人であることが大事で、そこからやっとクリエイティブな話ができると思っています。

韮原:大学で何年か授業をしていて、そういう体当たりで学生に接する先生はほとんどいないと思うんです。僕の授業を受ける学生は、「これを学んで、これがしたい!」というよりも、たくさんある選択肢の中から、単位を取らなきゃいけないからと、たまたま選ぶことが多いでしょうしね。教える側もベストでなくとも、授業さえすれば責任は果たした、と思う方も多いのかもしれません。

高橋:確かに私は、教える、育てるという感覚は薄いかもしれません。先ほど言ったように、一緒に手を動かして、一緒に考えて、一緒に成長するという感覚です。

韮原:僕もそもそも「教育」っていう言葉にはすごく違和感があります。「教え育てる」ことは主体が先生側にあるじゃないですか。でも本当は、教えられる側の学生や生徒が主体であるほうが正しいんだろうなと。「教え育てる」のは、僕が生業にしている、企業内の人材育成の観点からもやっぱりちょっと違って、共に育つ「共育」という字を充てるほうが正しい気がします。この先の対談でもそういうことを伝えていこうかとは思っているんですけど。

高橋:確かに「共育」はいい言葉ですね。そもそも美術系の大学なのに、出欠や単位の取得、卒業後の就職が前提で、一般の大学と同じ枠組みの中で指導することを求められるのは、私にとって違和感があります。朝が弱くて、午前中の授業にはなかなか出席できないけれど、良い作品をつくる学生もいる。私にはつくれないようなものを見せてくれる学生がたくさんいるんです。その創作活動に一緒に参加してサポートするような感じですね。でもそのサポートをするためには、学校に来てもらわないといけないので、結局、いつも「学校に来なさい」と言っている気がします(笑)。一緒に考えて作品をつくり上げていくことは大変だけど楽しいし、学生が成長していくのを目の当たりにすると、月並みですが、感動しますね。

韮原:企業の中の人材育成も、教育という観点で行っているところから変わりつつあると思うんですよね。たとえば経営者、人事部門、営業部門などにはそれぞれの育成の考え方があると思うのですが、「会社のため」だけの視点ではもうダメでしょうね。育成される本人たちにとって、その会社を辞めた後まで含めて役に立つことでないと。会社の方向性と本人の思い描くキャリアとを、うまくすり合わせた成長機会をつくっていかないといけない。その点に関しても、学生と自身の成長を両立させている高橋さんはすごいなと、今回きちんとお話できる機会があって身にしみて感じました。

高橋:「教育」しているつもりがないですから(笑)。私、そもそも教育者になろうと思ったことは一度もないんです。今の大学からお話をいただいた時も、「指導経験が一度もないので、教え方がわかりません」と。そうしたら、「高橋先生の好きなようにやってください」ということだったので、試行錯誤しながらここまで来ました。着任して4年目ですが、ようやく自身の役割に実感が持てるようになってきましたね。

韮原:僕も講義をする際、社会人向けでも、大学生向けでも同じように意識しているのは、〝すでに過去になってしまっている自分が得た答え〟を押し付けるのではなく、これからの未来に自分自身で考える力を鍛えてあげたい、一緒に考える場をつくりたいというものなんですよね。まだまだやりきれていませんが、社会人とも大学生とも、共に学ぶ姿勢を意識したい。今日は、高橋さんのお話に蒙を啓かれました。ありがとうございました!

掲載元:[人材育成イノベーター]韮原祐介の匠たちの育成哲学(サイゾー 2024年11月号掲載)

▶記事一覧はこちら

2024年10月23日